No voy a hacerme de rogar más y voy a continuar con la segunda parte del artículo que comencé el lunes sobre los intervalos musicales. Aprendimos que el nombre de un intervalo, como tercera menor, se componía de dos partes: distancia (tercera) y cualidad (menor). La distancia no era más que el total de notas que comprendía el intervalo, límites incluidos. Veremos ahora cómo determinar su cualidad.

No voy a hacerme de rogar más y voy a continuar con la segunda parte del artículo que comencé el lunes sobre los intervalos musicales. Aprendimos que el nombre de un intervalo, como tercera menor, se componía de dos partes: distancia (tercera) y cualidad (menor). La distancia no era más que el total de notas que comprendía el intervalo, límites incluidos. Veremos ahora cómo determinar su cualidad.

La cualidad de un intervalo puede tomar uno de los siguientes valores: perfecto (también conocido como justo), mayor, menor, aumentado o disminuido.

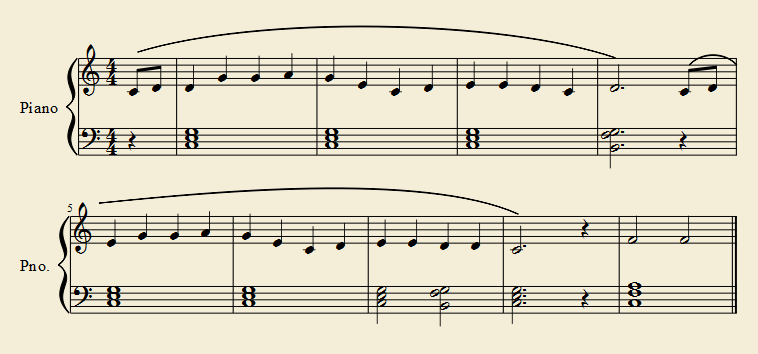

Vamos a aproximarnos a ellos partiendo de la escala mayor. La visión del teclado de un piano puede ayudarnos a la hora de contar tonos y semitonos. Si tienes dudas básicas respecto a cómo se nombran las teclas blancas y las negras de un piano, te recomiendo que te leas los artículos a los que hacen referencia los enlaces.

Para facilitar el conteo, elegiremos la escala de Do mayor, qué sólo emplea notas blancas.

DO – RE – MI – FA – SOL – LA – SI – DO

Voy a nombrarte (distancia y cualidad), uno a uno, todos los intervalos que se generan comparando cada nota de la escala con la nota de partida, DO, la tónica.

Comenzamos con el intervalo que forma DO con sí mismo:

DO – DO –> Primera justa o perfecta (recuerda que al intervalo de primera también se lo conoce como unísono).

El siguiente paso, una vez nombrado el intervalo, es contar todos los semitonos que hace falta subir desde la nota origen para llegar a la nota destino. En este caso, es bien simple, pues se trata de la misma nota: cero semitonos.

Pasamos ahora a la distancia que hay entre DO y RE:

DO – RE –> Segunda mayor

Valiéndonos del gráfico del piano, contamos cuántos semitonos debemos subir desde Do hasta llegar a Re: 2 semitonos o, lo que es lo mismo, un tono.

Pasamos a la distancia entre DO y MI:

DO – MI –> Tercera mayor

Realizamos la cuenta y vemos que el salto es de cuatro semitonos, o dos tonos.

Prosigamos con FA:

DO – FA –> Cuarta justa o perfecta

Y si contamos tenemos 5 semitonos (dos tonos y medio). Date cuenta del detalle de que entre MI y FA sólo hay un semitono.

Seguimos con SOL:

DO – SOL –> Quinta justa o perfecta

Si teníamos 5 semitonos hasta FA, hasta SOL nos salen dos semitonos más: 7 semitonos (tres tonos y medio).

El turno de la distancia entre DO y LA:

DO – LA –> Sexta mayor

A los siete semitonos hasta SOL le sumamos otros dos hasta LA y resultan 9 semitonos (4 tonos y medio).

Séptimo grado, SI:

DO – SI –> Séptima mayor

Nueve semitonos hasta LA, otros dos más hasta SI, nos dan: 11 semitonos (5 tonos y medio).

Y como dice la canción: y otra vez ya viene el DO.

DO – DO: Octava justa o perfecta

Totalizando 12 semitonos entre ambas (6 tonos).

Quiero que te des cuenta de un detalle importante: todos los intervalos de la escala mayor, en relación a la tónica, son, o bien justos o bien mayores, por definición.

Toma aire y asegúrate de asimilar esto que te he dicho. Naturalmente, es aplicable a cualquier escala mayor, pues todas se caracterizan por la misma distancia entre sus notas. Si no eres capaz de nombrar las notas de la escala mayor en cualquier tonalidad, léete el artículo referenciado.

En breve voy a explicarte esa cualidad que tienen los intervalos justos que los hace tan perfectos, pero antes déjame que recopile los intervalos aparecidos junto a su distancia tonal:

– Primera justa: 0 semitonos

– Segunda mayor: 2 semitonos

– Tercera mayor: 4 semitonos

– Cuarta justa: 5 semitonos

– Quinta justa: 7 semitonos

– Sexta mayor: 9 semitonos

– Septima mayor: 11 semitonos

– Octava justa: 12 semitonos

Los intervalos justos (o perfectos, como más te guste llamarlos) presentan una característica que los hace especiales: si los invertimos, el intervalo resultante continúa siendo justo.

Veamos qué signfica esto.

Hemos dicho que entre DO y SOL hay una quinta justa. El intervalo invertido, SOL – DO es una cuarta (SOL – LA -SI – DO). Cuenta en el piano cuantos semitonos hay entre ambas y te saldrán 5. Por lo tanto, se trata de una cuarta justa.

Esto NO sucede con los intervalos mayores. Veamos un ejemplo:

La distancia entre DO y LA es una sexta mayor. Su inversión, LA – DO, es una tercera (recuerda el truco que te conté que decía que la suma de un intervalo más su inversión era nueve). Cuenta ahora los semitonos entre LA y DO y te salen tres, no los cuatro, según la tabla, que le corresponderían a una tercera mayor.

Entonces, ¿cómo se llama este nuevo intervalo?

¿Estás preparado para los intervalos menores?

Apréndete la primera ley: si a un intervalo mayor lo bajamos un semitono obtenemos un intervalo menor.

Es decir, una tercera menor no es más que una tercera mayor a la que hemos quitado un semitono. La distancia entre LA y DO del ejemplo es una tercera, pero una tercera menor (3 semitonos).

Ampliemos nuestra tabla de intervalos tomando los mayores y restando un semitono para obtener los menores:

– Segunda menor: 1 semitono

– Tercera menor: 3 semitonos

– Sexta menor: 8 semitonos

– Séptima menor: 10 semitonos

Respira… No te agobies con tanta información y asegúrate de tener todo esto perfectamente asimilado. Para tu tranquilidad, te diré que voy a dedicar un artículo extra con numerosos ejemplos prácticos para ilustrar toda esta teoría.

¿Listo para los intervalos aumentados?

Segunda ley: si a cualquier intervalo justo o mayor lo aumentas un semitono, obtienes un intervalo aumentado.

Busquemos en nuestra tabla de intervalos los justos y los mayores para sumarles un semitono:

– Primera aumentada: 1 semitono

– Segunda aumentada: 3 semitonos

– Tercera aumentada: 5 semitonos

– Cuarta aumentada: 6 semitonos

– Quinta aumentada: 8 semitonos

– Sexta aumentada: 10 semitonos

– Séptima aumentada: 12 semitonos

– Octava aumentada: 13 semitonos

Finalmente, nos quedan los intervalos disminuidos:

Tercera ley: si a cualquier intervalo justo o menor le quitas un semitono obtienes un intervalo disminuido.

Recopilemos los intervalos justos y los intervalos menores que tenemos y restémosles un semitono:

– Primera disminuida: -1 semitono, intervalo descendente, podemos pasar de él.

– Segunda disminuida: 0 semitonos

– Tercera disminuida: 2 semitonos

– Cuarta disminuida: 4 semitonos

– Quinta disminuida: 6 semitonos

– Sexta disminuida: 7 semitonos

– Séptima disminuida: 9 semitonos

– Octava disminuida: 11 semitonos.

Ya te habrás dado cuenta de que muchos intervalos coinciden en semitonos. Por ejemplo, una cuarta aumentada es equivalente en distancia a una quinta disminuida (6 semitonos). Sin embargo, no son la misma nota, como verás a continuación:

Calculemos, por ejemplo, qué nota está a una cuarta aumentada por encima de DO. Ya sabemos que FA es una cuarta justa; si ahora sumo un semitono obtengo la cuarta aumentada: FA sostenido.

¿Y la quinta disminuida por encima de DO? Si la quinta justa es SOL, la quinta disminuida es la misma pero bajando un semitono: SOL bemol.

Fa# y Solb son, obviamente, el mismo sonido, pero no la misma nota. Recuerda que a este tipo de notas se las conoce como enarmónicas.

Sería un error decir que una cuarta aumentada por encima de DO es SOL bemol, aunque sea el mismo sonido que FA sostenido. SOL es una quinta y FA una cuarta, por lo tanto su nombre correcto es FA sostenido.

A los intervalos que coinciden en distancia en semitonos pero presentan un nombre diferente se los conoce como enarmónicos.

Para finalizar, voy a explicarte las reglas de inversión de intervalos:

1) La inversión de un intervalo justo es otro intervalo justo. Ya te lo he explicado hace un rato.

2) La inversión de un intervalo mayor es un intervalo menor.

3) La inversión de un intervalo menor es un intervalo mayor.

4) La inversión de un intervalo aumentado es un intervalo disminuido.

5) La inversión de un intervalo disminuido es un intervalo aumentado.

No te resultará difícil comprobar estas cinco reglas. Te propongo que lo hagas.

Una vez conocidas, ya puedes decir con toda confianza que la inversión de una sexta mayor es una tercera menor (es una tercera porque debe sumar nueve, y es menor porque se trata de la inversión de uno mayor). O que la inversión de una cuarta aumentada es una quinta disminuida, o que una segunda mayor se invierte en una séptima menor. Todas esas afirmaciones cobran sentido ahora.

En los próximos artículos sintetizaremos toda esta información en una tabla de referencia y realizaremos juntos muchos ejercicios prácticos para ilustrar todos estos conceptos. Dominar los intervalos es fundamental para cualquier músico: te aseguro que merece la pena el esfuerzo de aprender esto.

Javier Montero Gabarró

Fecha de última modificación del artículo original: 22 de marzo de 2012

El texto de este artículo se encuentra sometido a una licencia Creative Commons del tipo CC-BY-NC-ND (reconocimiento, no comercial, sin obra derivada, 3.0 unported)

El Club del Autodidacta