Vamos a dedicar un rato a aplicar lo aprendido sobre el cálculo de intervalos en los artículos anteriores (I y II) y resolveremos algunos ejercicios prácticos. En esta primera entrega trataremos algunos ejemplos básicos; en las próximas aplicaremos algunos métodos particulares y técnicas más avanzadas.

Vamos a dedicar un rato a aplicar lo aprendido sobre el cálculo de intervalos en los artículos anteriores (I y II) y resolveremos algunos ejercicios prácticos. En esta primera entrega trataremos algunos ejemplos básicos; en las próximas aplicaremos algunos métodos particulares y técnicas más avanzadas.

Para comprender estos ejercicios necesitamos remontarnos a la tabla de referencia que preparé hace unos días.

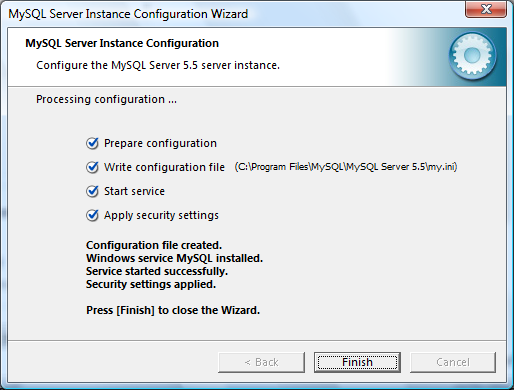

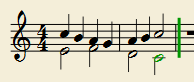

Ejercicio 1:

Los siguientes pares de notas delimitan un intervalo ascendente. Indicar de cuál se trata:

a) C – F#

b) A# – C

c) D – C

d) Gb – Db

e) Gb – D#

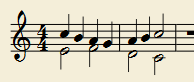

Solución:

a) Comenzamos calculando la distancia. Contamos sólo las notas naturales, incluyendo ambos extremos:

C – D – E – F

Se trata de una cuarta. Hay que determinar ahora su cualidad, para lo cual debemos contar el número de semitonos de diferencia totales:

C – C#(1) – D(2) – D#(3) – E (4) – F(5) – F#(6)

Seis semitonos (o tres tonos, tritono: el intervalo del diablo).

Consultamos la tabla y encontramos que dentro del grupo de cuartas, la que tiene seis semitonos es la aumentada.

Con lo que C – F# –> Cuarta aumentada

b) Determinemos la distancia:

A – B – C; una tercera.

Contemos semitonos:

A# – B(1) – C(2)

Miramos en la tabla el grupo de terceras y la que tiene dos semitonos es la disminuida:

A# – C –> Tercera disminuida

c) D – E – F – G – A – B – C; una séptima.

D – D#(1) – E(2) – F(3) – F#(4) – G(5) – G#(6) – A(7) – A#(8) – B(9) – C(10)

D – C –> Séptima menor

Más adelante veremos un modo mucho más rápido de llegar a esta conclusión, pero por el momento viene bien entretenerse con el conteo básico.

d) G – A – B – C – D; una quinta.

Gb – G(1) – G#(2) – A(3) – A#(4) – B(5) – C(6) – C#/Db(7) (observa que C# es enarmónico de Db)

Gb – Db –> Quinta justa o perfecta.

e) Al igual que el caso anterior, se trata de una quinta. Pero esta vez la distancia es 9 semitonos.

Gb – G(1) – G#(2) – A(3) – A#(4) – B(5) – C(6) – C#(7) – D(8) – D#(9)

La distancia de 9 semitonos no figura en el cuadro de quintas. ¿Qué intervalo es este?

Es un semitono más que el aumentado. A este tipo de intervalos se los conoce como doble aumentados.

De igual manera, al intervalo un semitono menor que el disminuido se le denomina doble disminuido.

Gb – D# –> Quinta doble aumentada

Date cuenta de que D# es enarmónico de Eb, por lo que, a efectos prácticos, una quinta doble aumentada es enarmónica de una sexta mayor.

Ningún misterio hasta aquí, ¿verdad? ¿Listo para el ejercicio 2?

Javier Montero Gabarró

El texto de este artículo se encuentra sometido a una licencia Creative Commons del tipo CC-BY-NC-ND (reconocimiento, no comercial, sin obra derivada, 3.0 unported)

Fecha de la última modificación del artículo original: 30 de marzo de 2012

El Club del Autodidacta