Hay muchos motivos por los que puedes desear instalar WordPress en un servidor local. Yo, fundamentalmente, lo utilizo como réplica del servidor en producción. En una instalación local me puedo permitir el lujo de experimentar sin miedo a afectar al sistema real: pruebo los plugins y los temas antes de subirlos a la red.

Hay muchos motivos por los que puedes desear instalar WordPress en un servidor local. Yo, fundamentalmente, lo utilizo como réplica del servidor en producción. En una instalación local me puedo permitir el lujo de experimentar sin miedo a afectar al sistema real: pruebo los plugins y los temas antes de subirlos a la red.

Otra razón importante es simplemente para aprender: puedes estudiar y practicar todas las técnicas sin miedo a estropear nada. El manejo básico del entorno, las copias de seguridad y restauración de las bases de datos, el diseño de plantillas o incluso la creación de tus propios temas: todo puedes experimentarlo sin temor. En el peor de los casos sólo tendrás que reinstalar nuevamente todo, una tarea que apenas te llevará unos minutos.

En el artículo de hoy te mostraré cómo instalar WordPress 3.3.1 sobre WampServer 2.2A, últimas versiones de estos programas en la fecha en la que escribo esto.

Voy a presuponer que ya tienes instalado WampServer en tu equipo. Si no es así y tienes dudas de cómo hacerlo, echa un vistazo a un artículo anterior en el que explico el proceso de instalación.

Si en vez de WampServer tienes XAMPP o, en general, cualquier instalación del trío Apache – MySQL – PHP, lo explicado aquí te servirá también.

WordPress puede instalarse de varias formas. Yo voy a contarte una bastante conceptual que te ayudará a comprender lo que está sucediendo entre bastidores.

Lo primero que debemos hacer es crear una base de datos en MySQL para almacenar todos los contenidos de WordPress. Supongo que ya sabes que la base de datos es el alma de WordPress: todos los artículos, las páginas, las categorías, etc., están almacenados en tablas en una base de datos. La aplicación lo único que hace es dar forma a esos datos bajo demanda de lo que está solicitando el usuario que accede al blog.

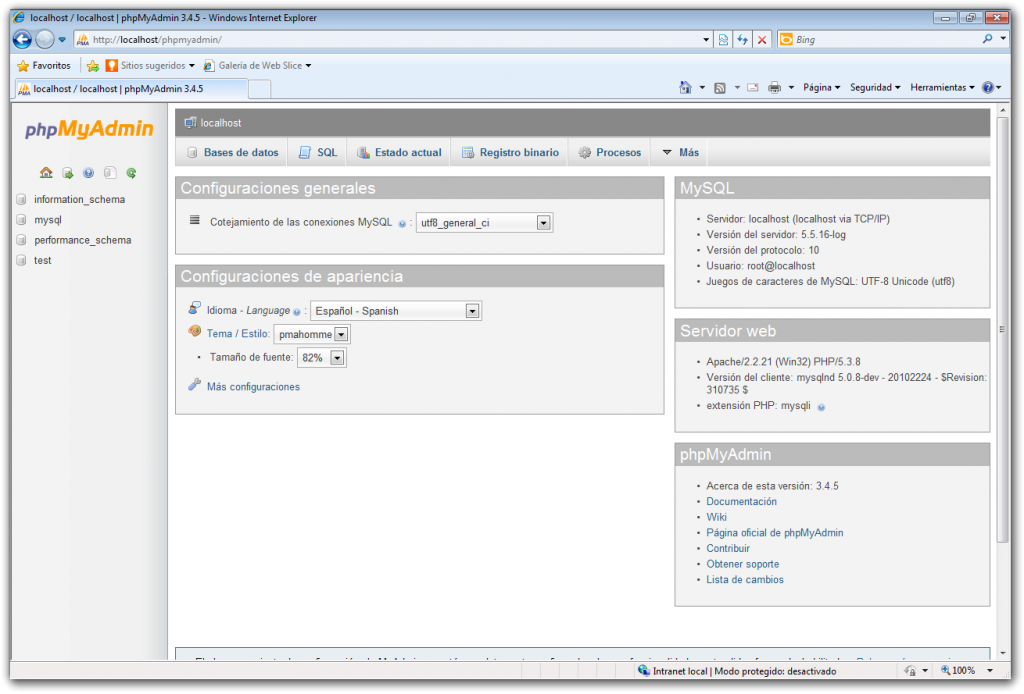

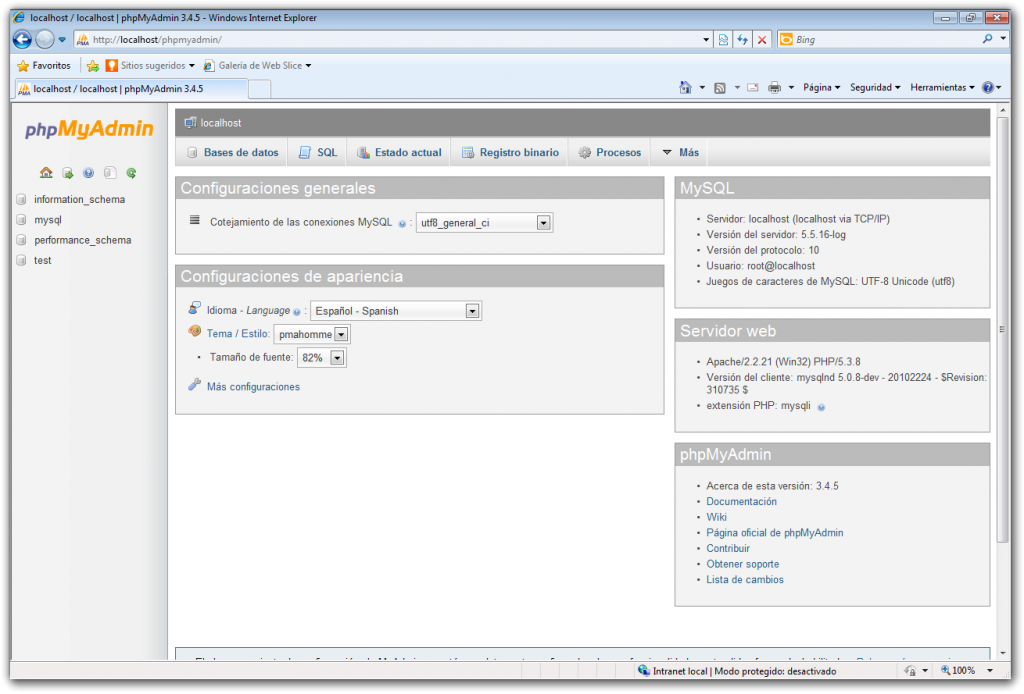

Para crear la base de datos de WordPress emplearemos la popularísima herramienta phpMyAdmin, presente en todos los entornos AMP.

Arranca WampServer, búscalo en la parte inferior de la pantalla, despliega el menú y lanza phpMyAdmin.

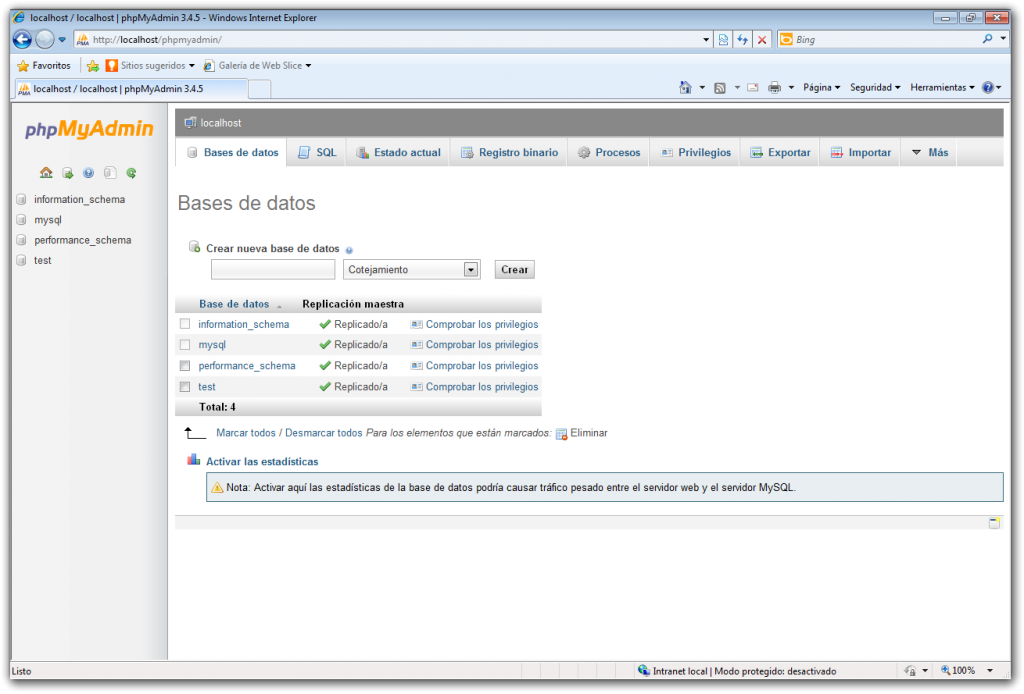

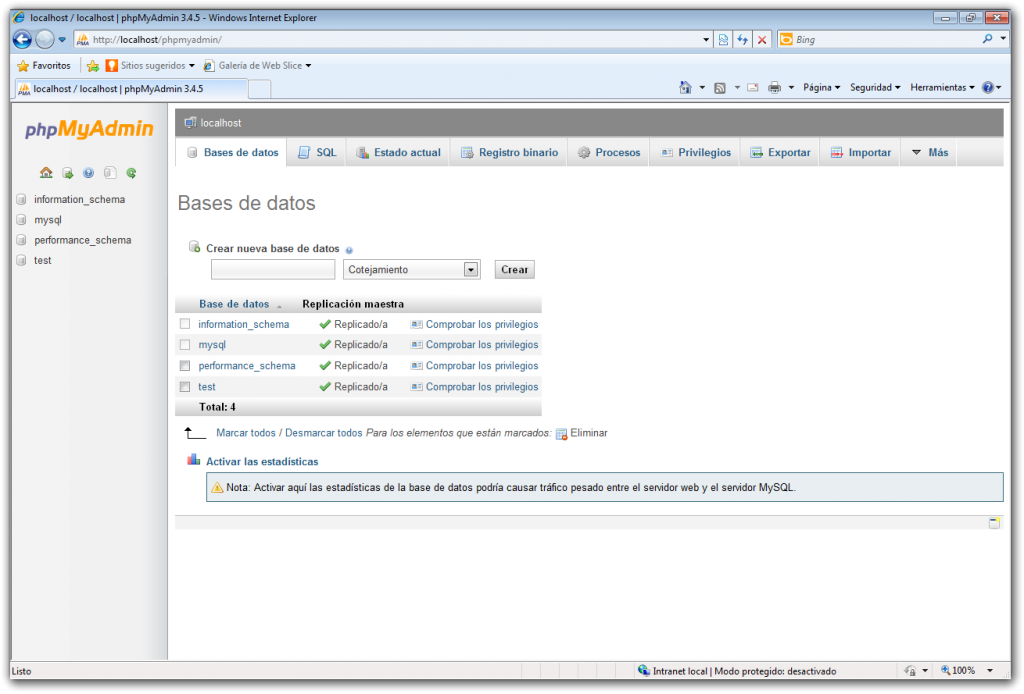

Haz clic sobre la pestaña Bases de datos. Te aparecerá la siguiente ventana:

En el cuadro de texto Crear nueva base de datos escribimos, por ejemplo, db_wordpress, y pulsamos el botón Crear.

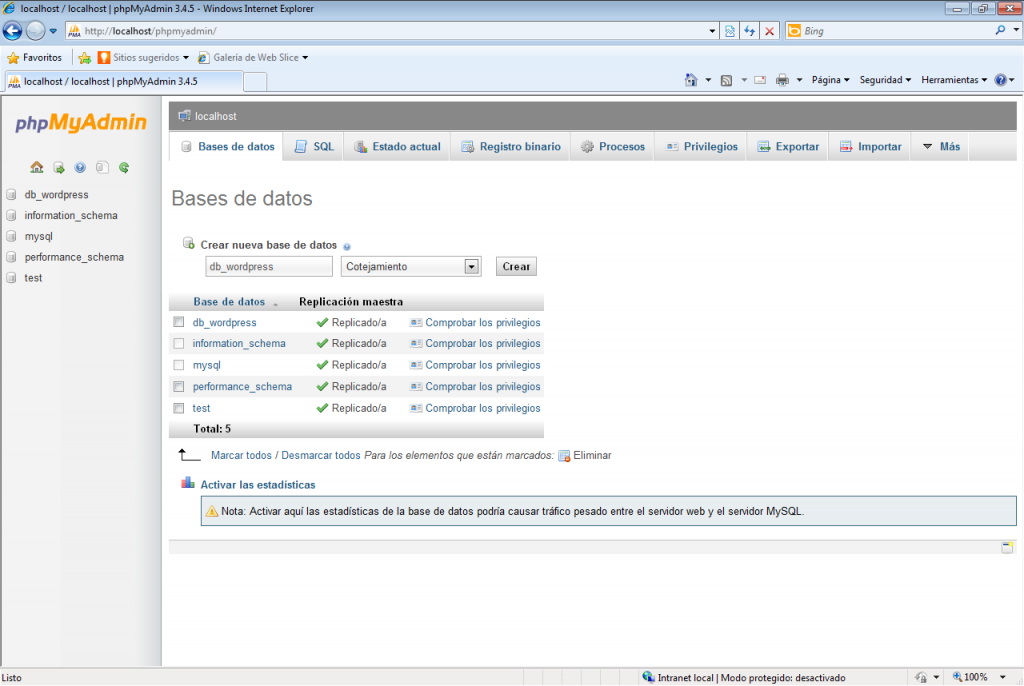

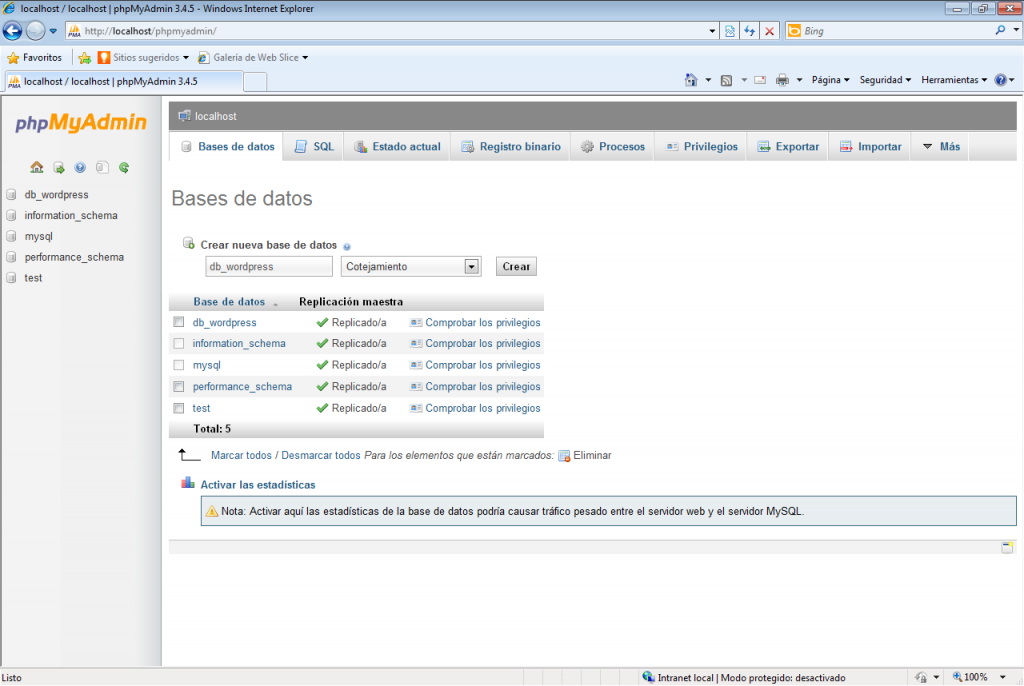

Observa la base de datos db_wordpress recién creada:

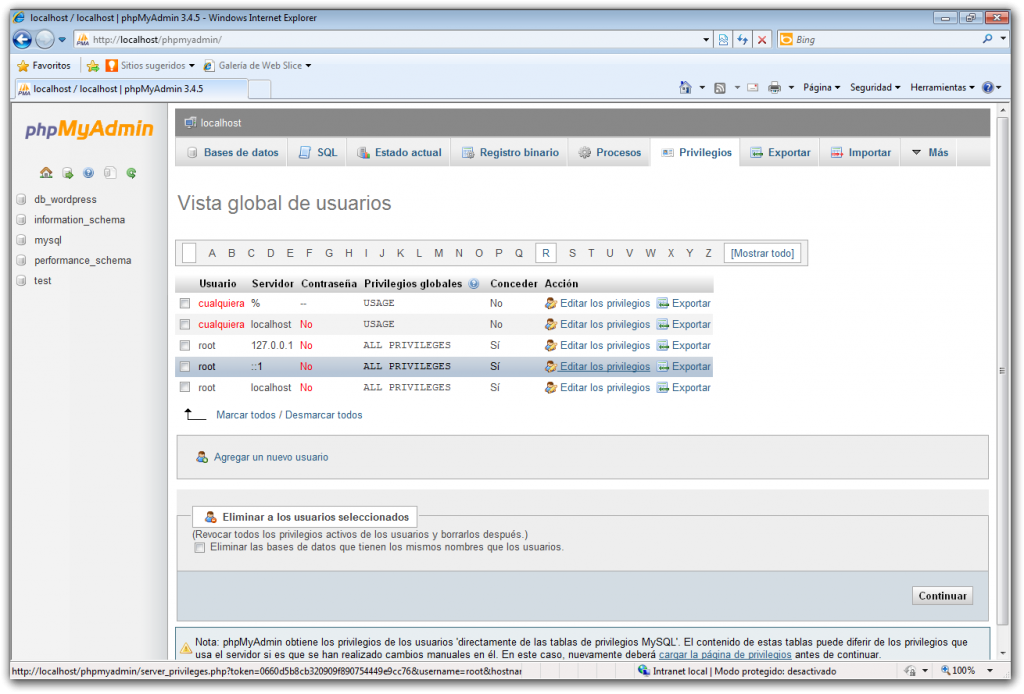

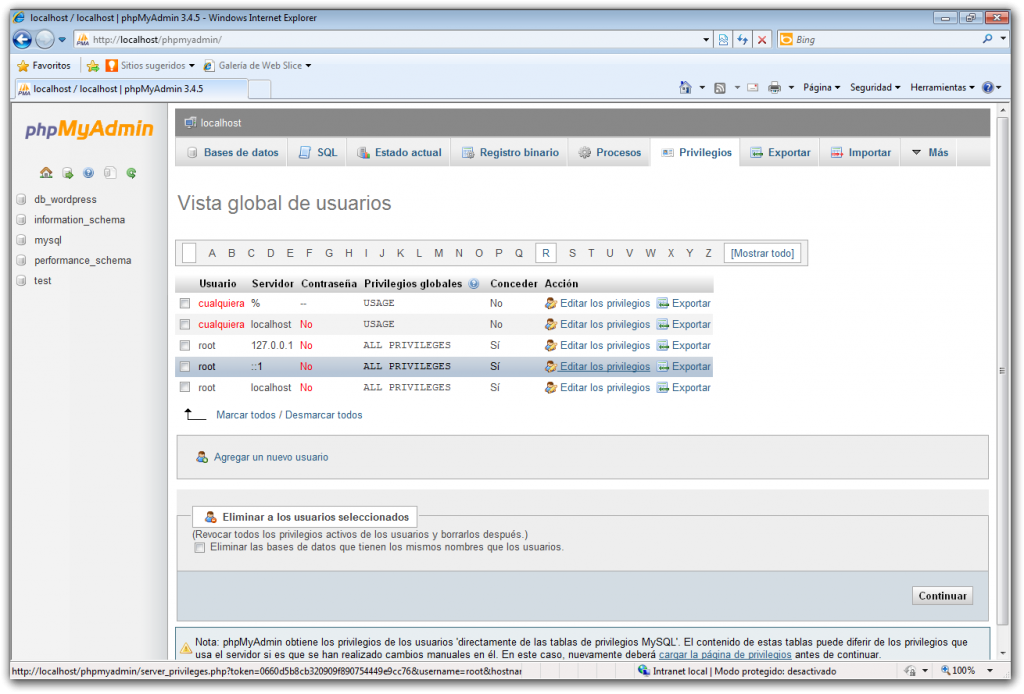

El siguiente paso consiste en crear un usuario en mysql y asignarle privilegios sobre la base de datos que hemos creado. Haz clic sobre la pestaña Privilegios para ver una lista de todos los usuarios existentes.

Pulsamos sobre Agregar un nuevo usuario:

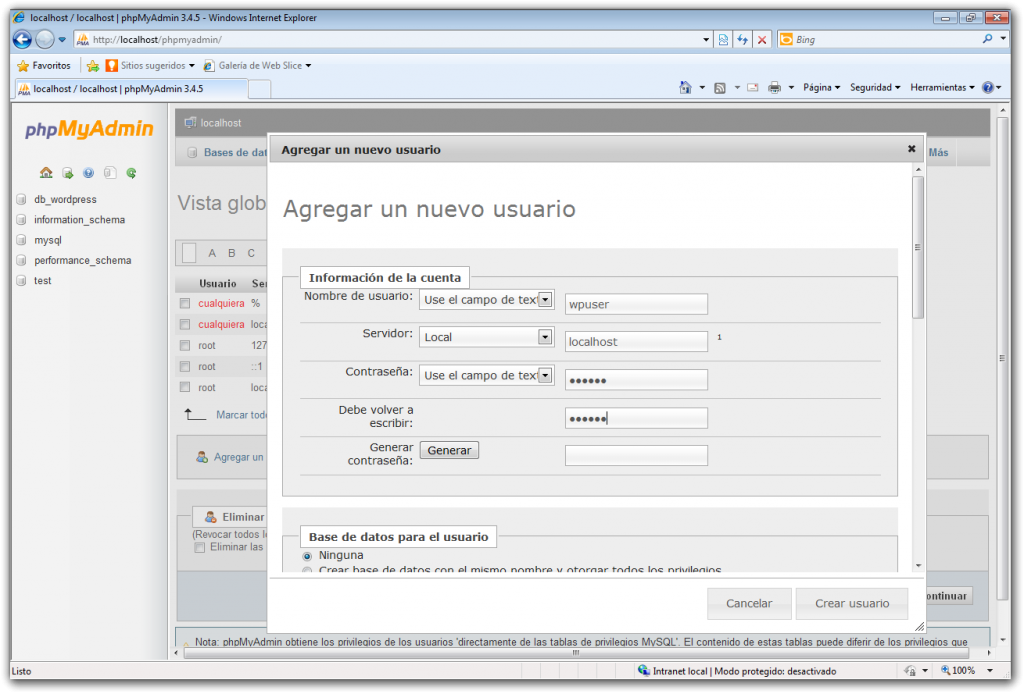

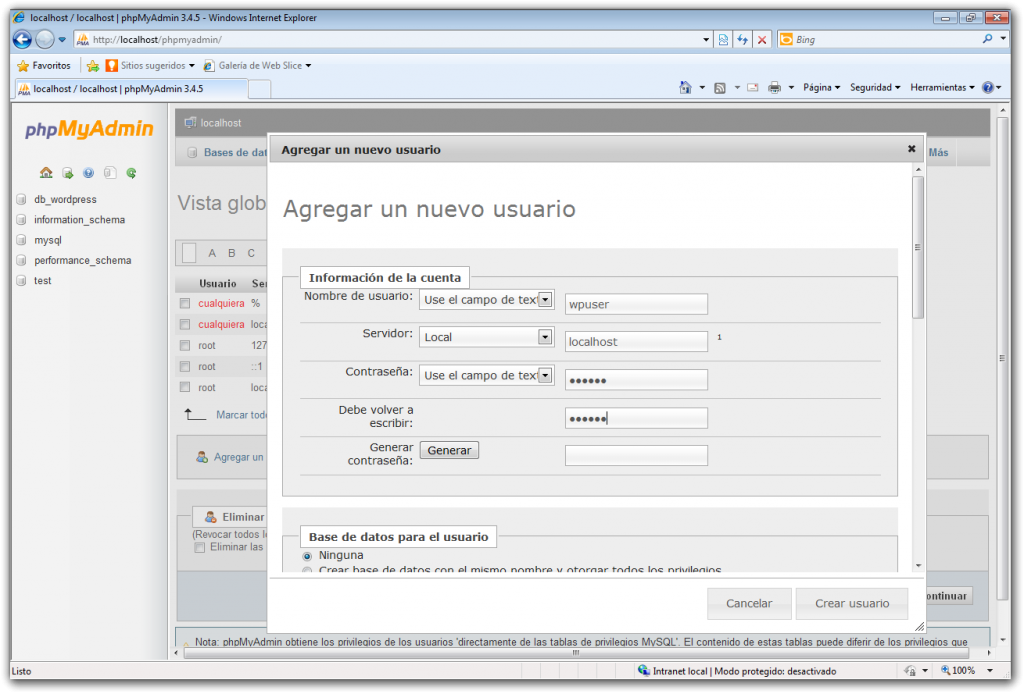

La primera sección, Información de la cuenta, la rellenamos del modo indicado en la figura. Como nombre de usuario he elegido wpuser, pero cualquier otro serviría.

En el campo Servidor, desplegamos las opciones y elegimos Local, lo que provoca que automáticamente se rellene con localhost, es decir el servidor que representa a nuestra propia máquina.

Elegimos una contraseña y la reescribimos en el campo siguiente.

Las demás secciones, Base de datos para el usuario y Privilegios globales las dejamos tal como están.

Pulsamos sobre el botón Crear usuario.

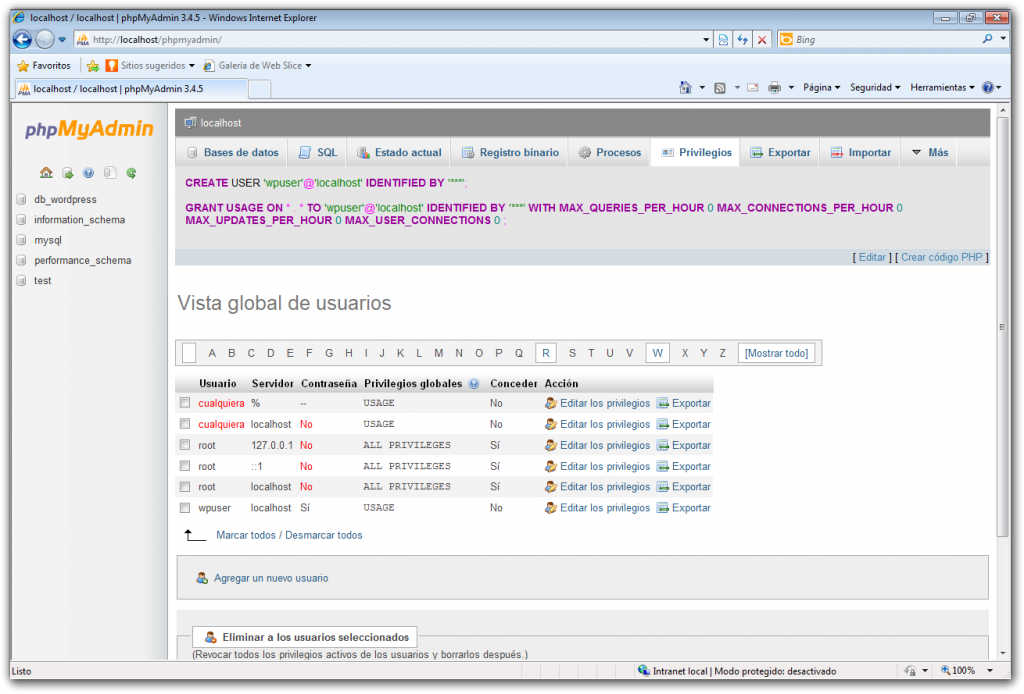

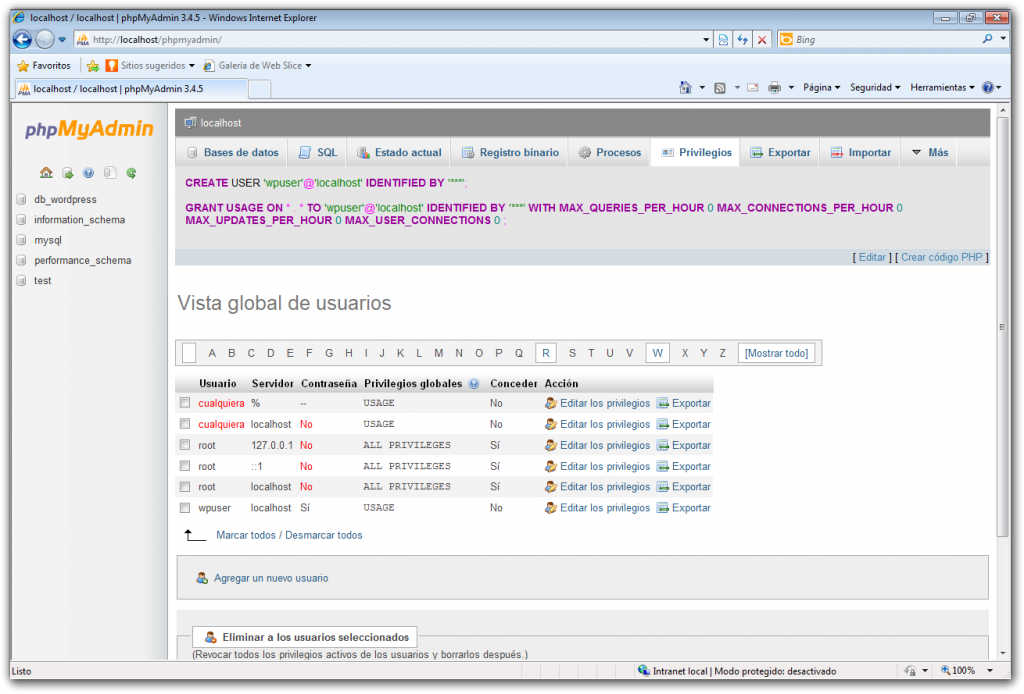

Observemos, en la vista global de usuarios, el recién creado:

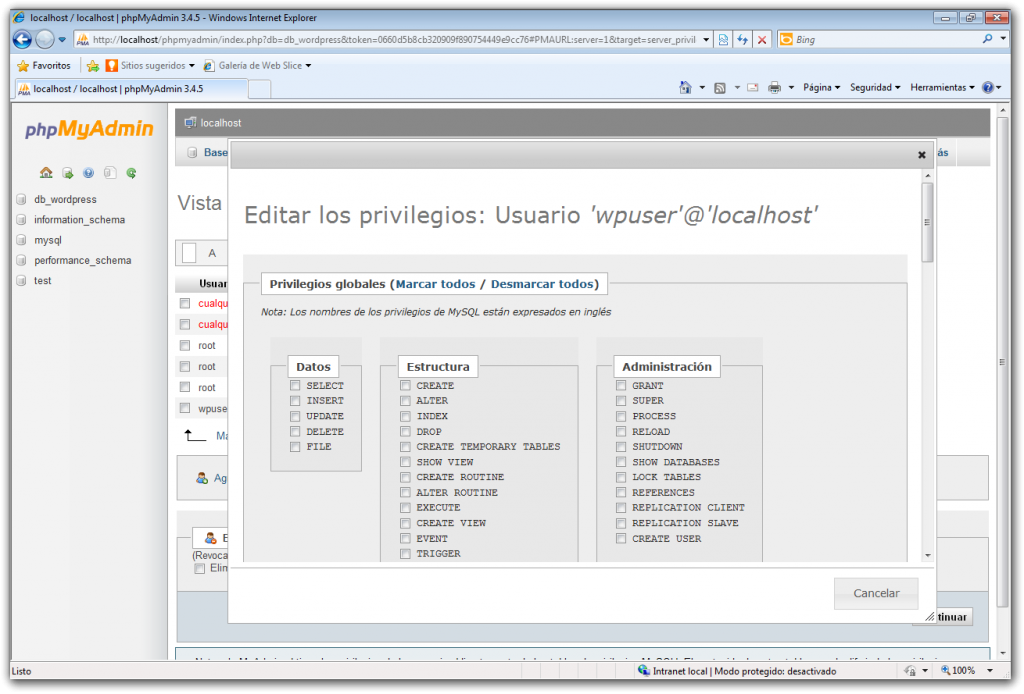

En la fila correspondiente al usuario, pulsamos sobre Editar los privilegios. Nos aparece la siguiente ventana:

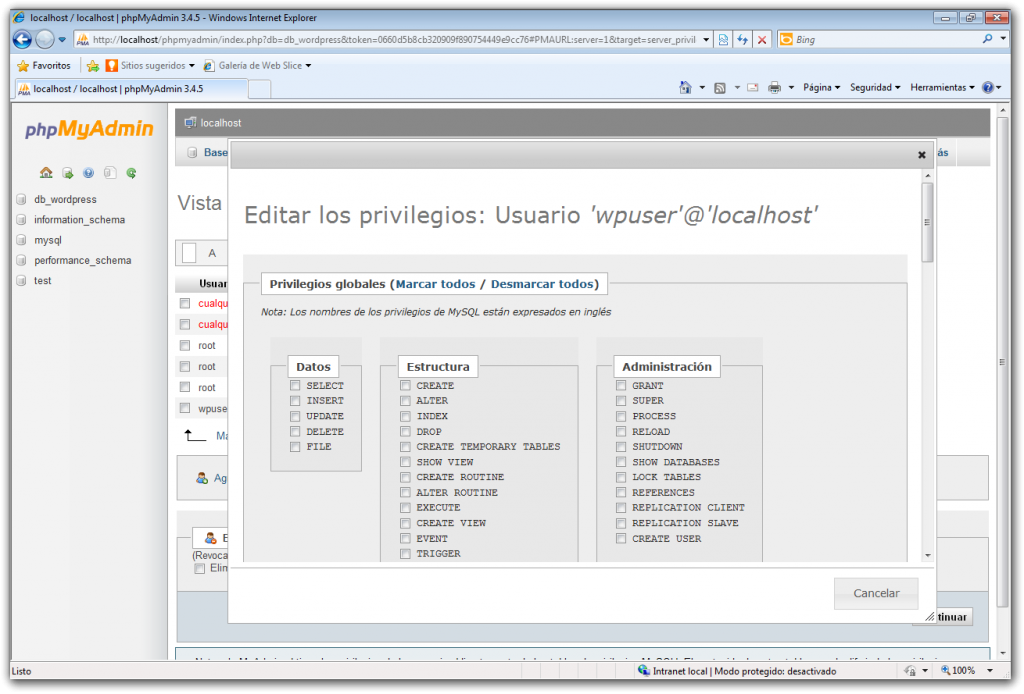

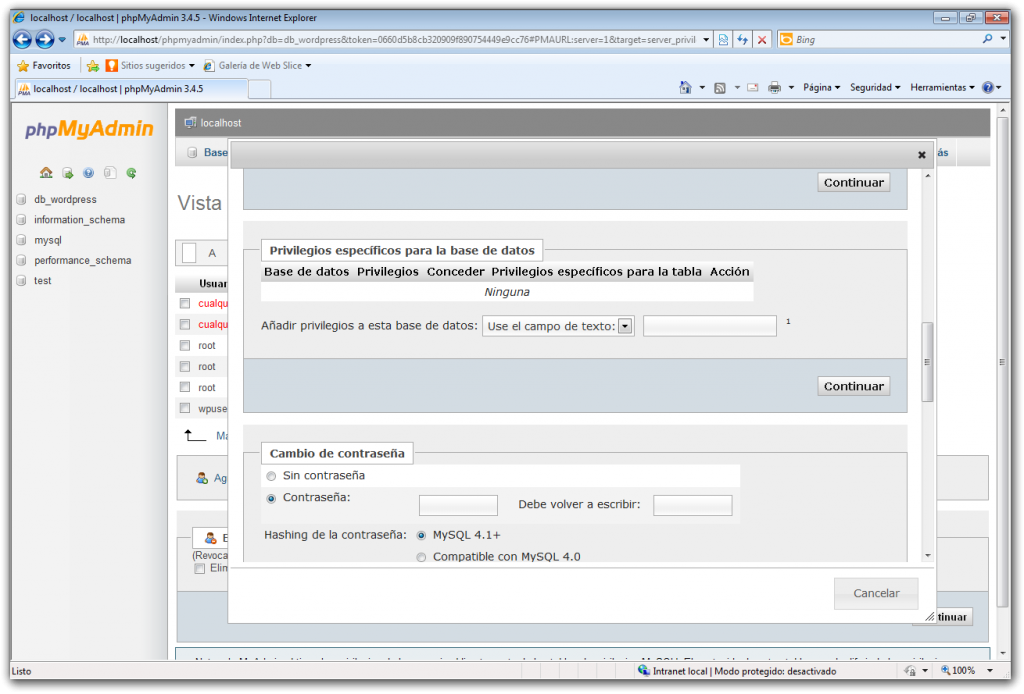

La sección Privilegios globales la dejamos como está. Con la barra de desplazamiento vertical nos movemos hasta Privilegios específicos para la base de datos:

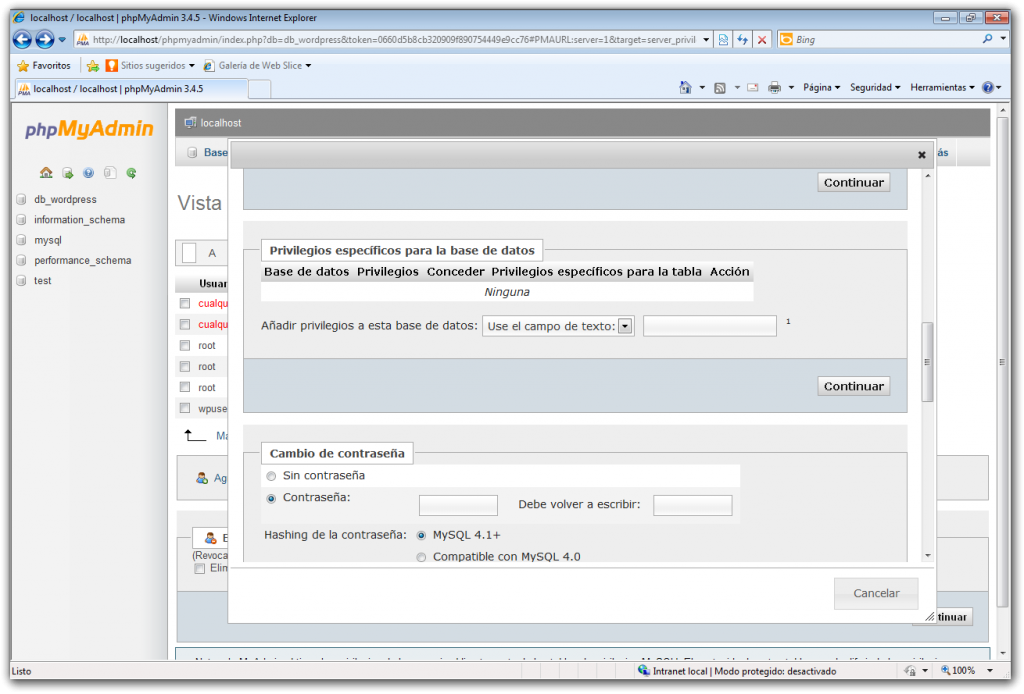

Desplegamos la lista Añadir privilegios a esta base de datos y seleccionamos, entre las que nos aparecen, la recién creada, db_wordpress.

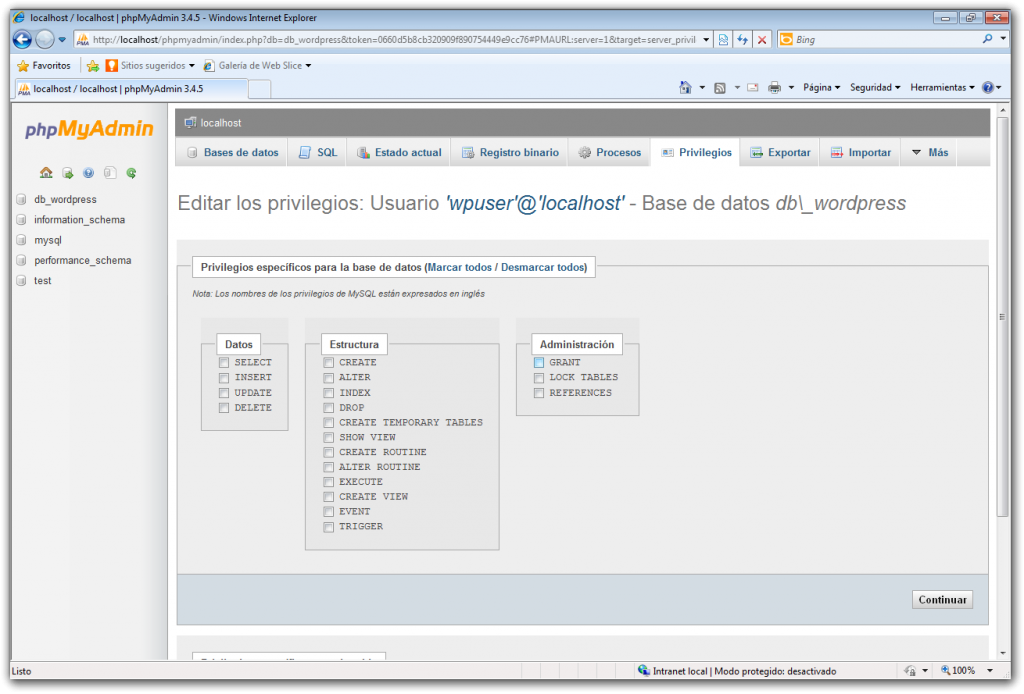

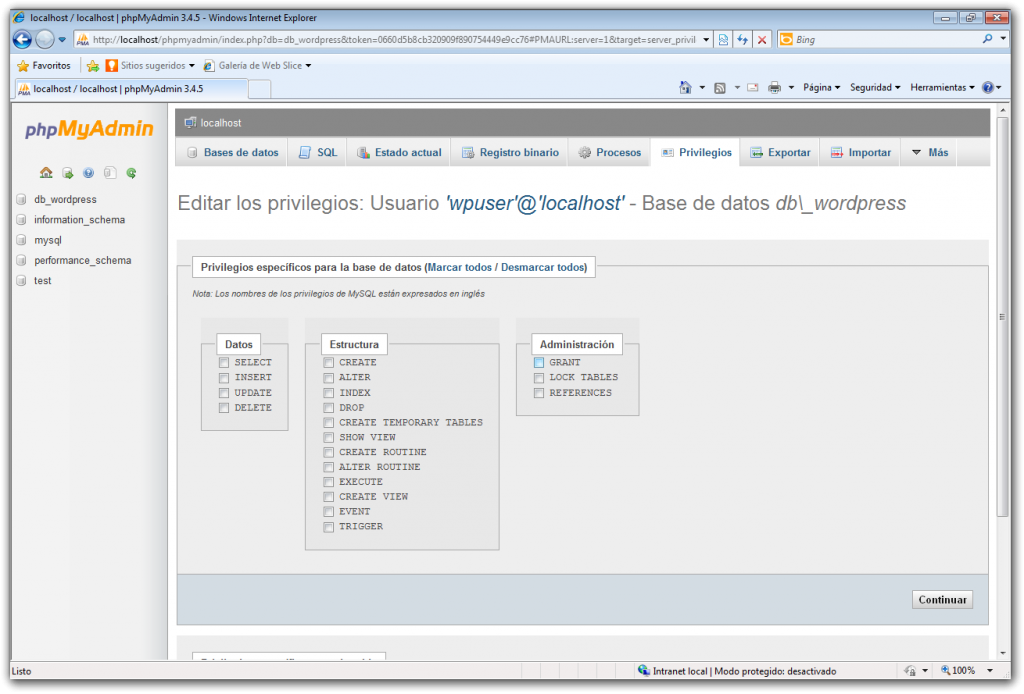

Nos aparecerá inmediatamente la siguiente escena:

Pulsamos sobre Marcar todos para asignar todos los privilegios sobre la base de datos y, a continuación, sobre el botón Continuar.

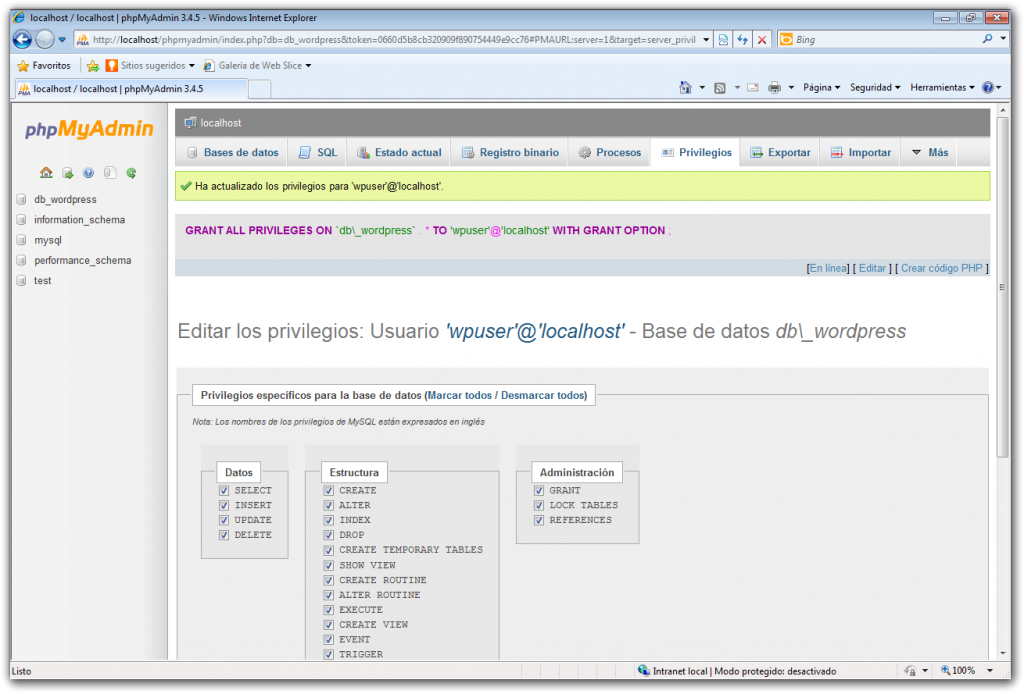

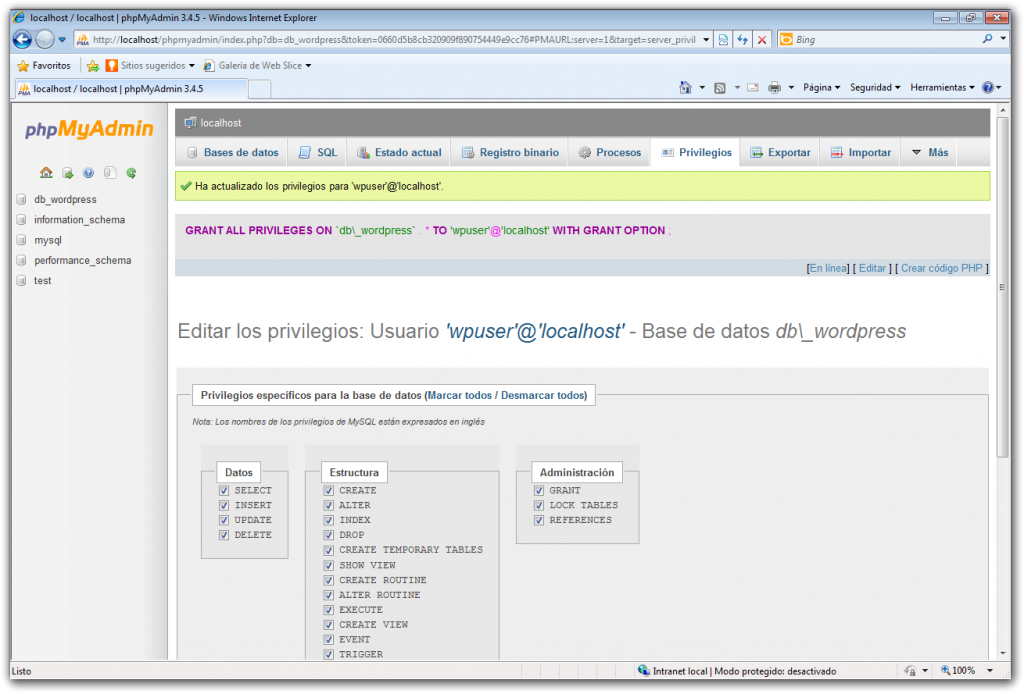

El mensaje en la parte superior nos confirma que hemos asignado los permisos. Justo debajo de él vemos el comando SQL que se ha ejecutado internamente.

Con esto concluyen los preparativos. Anota en un cuaderno el nombre de la base de datos, el usuario y su contraseña, pues tendrás que decírselos al instalador de WordPress.

Comienza la fiesta… Dezcárgate de la página oficial la última versión de WordPress en español. En el momento de escribir esto es, como ya te he dicho, la 3.3.1.

Se trata de un fichero .zip que debemos descomprimir en la zona pública de WampServer, es decir, en:

c:\wamp\www

(en el supuesto de que hayamos instalado WampServer en c:\wamp)

Una vez descomprimido, abre tu navegador e introduce la siguiente dirección:

http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php

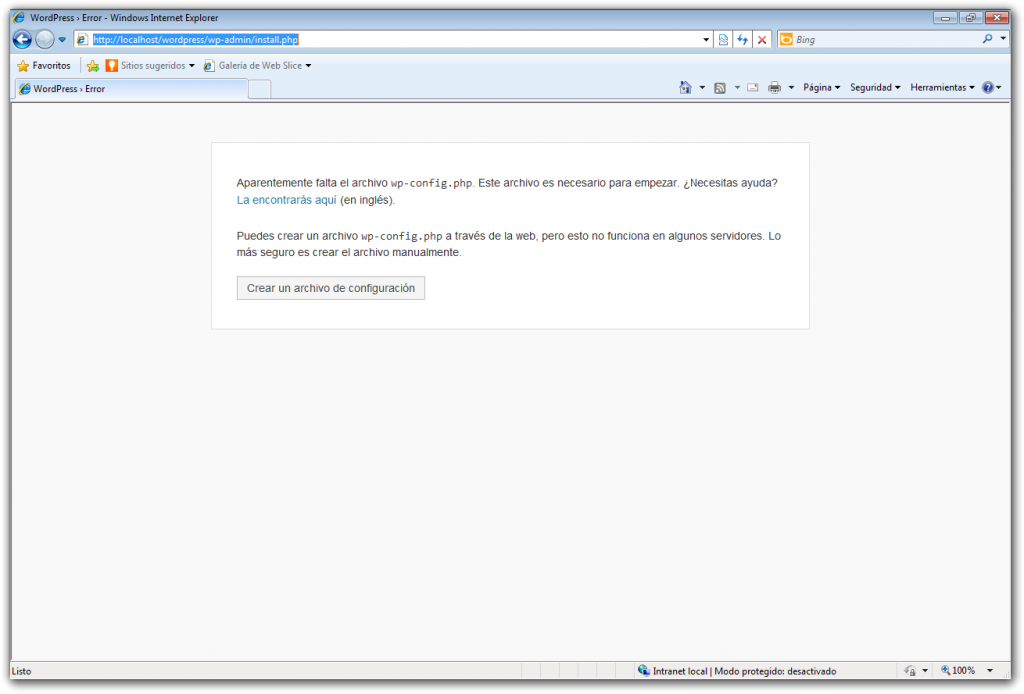

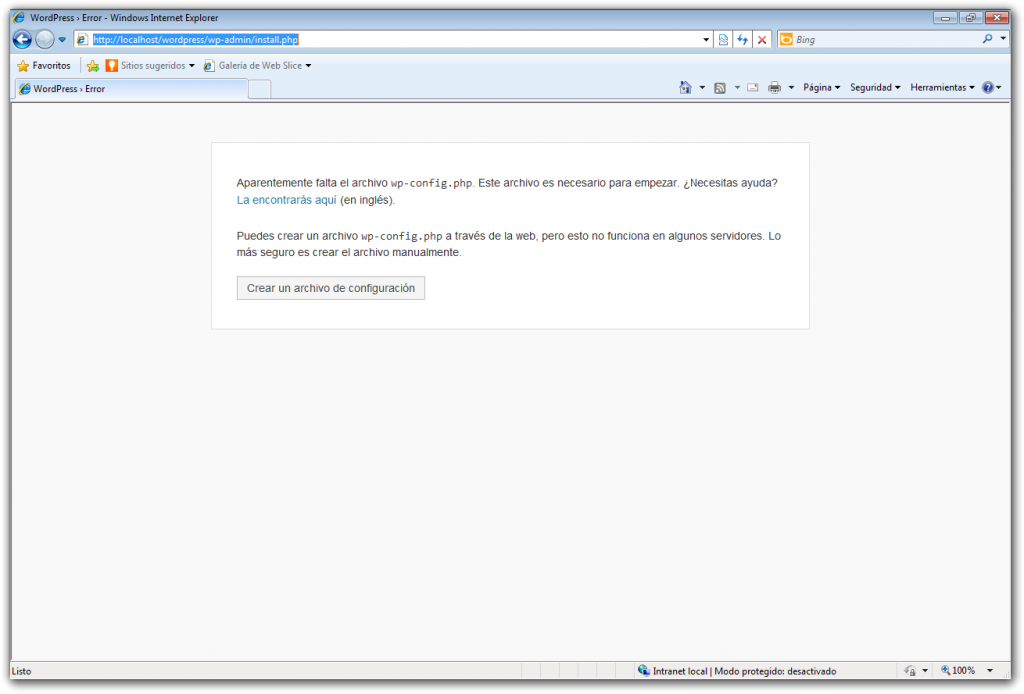

Deberá aparecerte el siguiente mensaje de error:

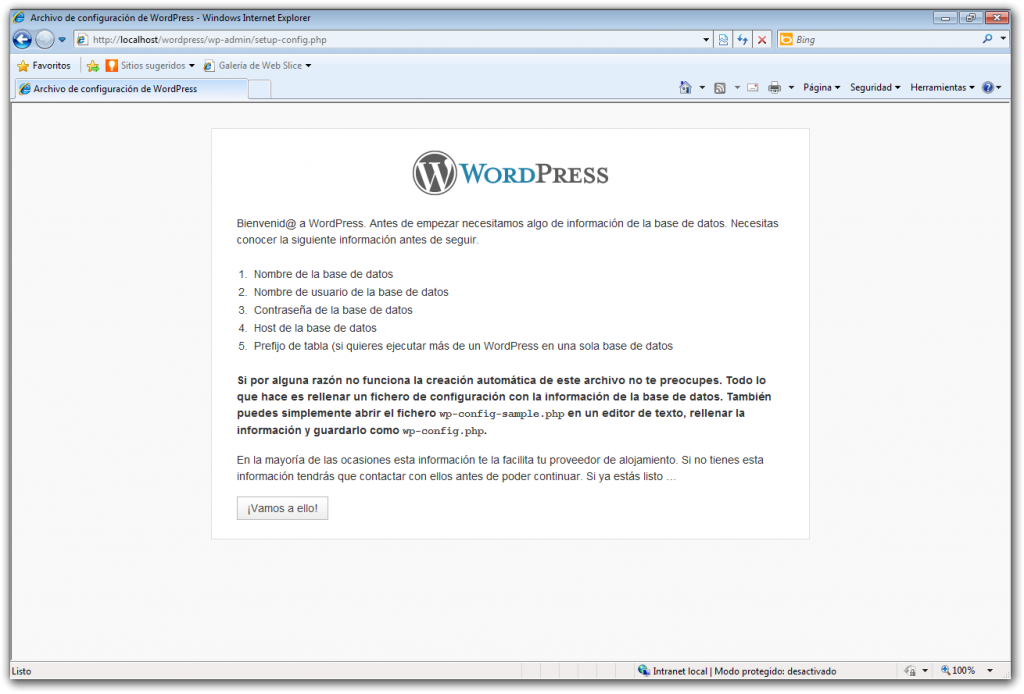

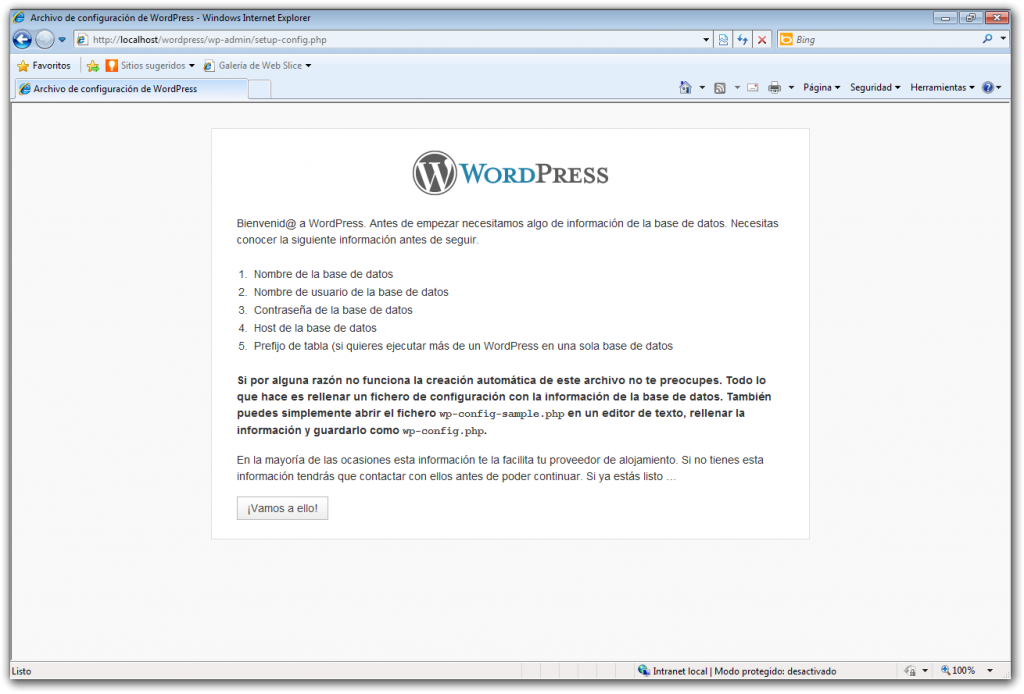

Pulsa sobre el botón Crear un archivo de configuración. Nos aparece un nuevo escenario indicándonos una serie de datos previos que deberemos tener a mano:

Son precisamente la base de datos y el usuario que preparamos hace un rato.

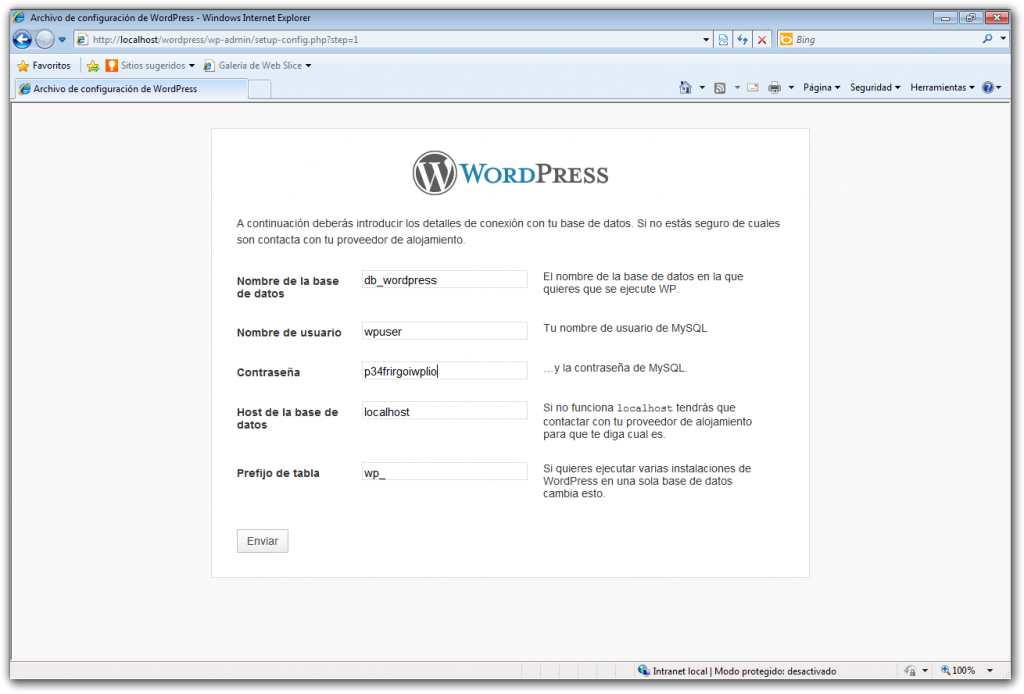

1. Nombre de la base de datos. ¡Lo tenemos!: db_wordpress

2. Nombre de usuario de la base de datos. ¡Lo tenemos!: wpuser

3. Contraseña de la base de datos. ¡La tenemos!: ******

4. Host de la base de datos. ¡Lo tenemos!: localhost

5. Prefijo de la tabla, por si queremos instalar varios WP en la misma base de datos. No es el caso, así que no lo necesitamos.

¡Qué comience el show! Pulsa sobre ¡Vamos a ello!

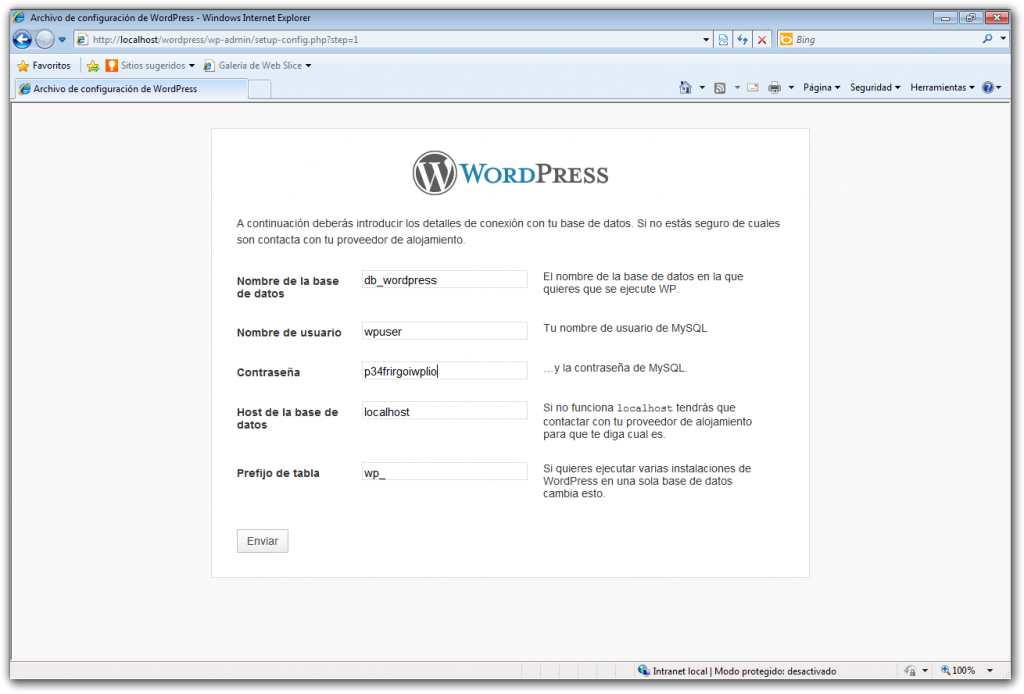

Rellena, en la ventana que aparece, los datos pedidos. El último campo no necesitas cambiarlo, pues sólo va a haber una instancia de WordPress sobre esa base de datos. Deja, pues, el prefijo propuesto para las tablas, wp_.

Cuando termines de rellenarlo, pulsa sobre el botón Enviar.

Deberá aparecerte una ventana indicando que todo ha ido correcto. Tu fichero de configuración ha sido creado correctamente y estás listo para iniciar la instalación.

Pulsa sobre Iniciar la instalación.

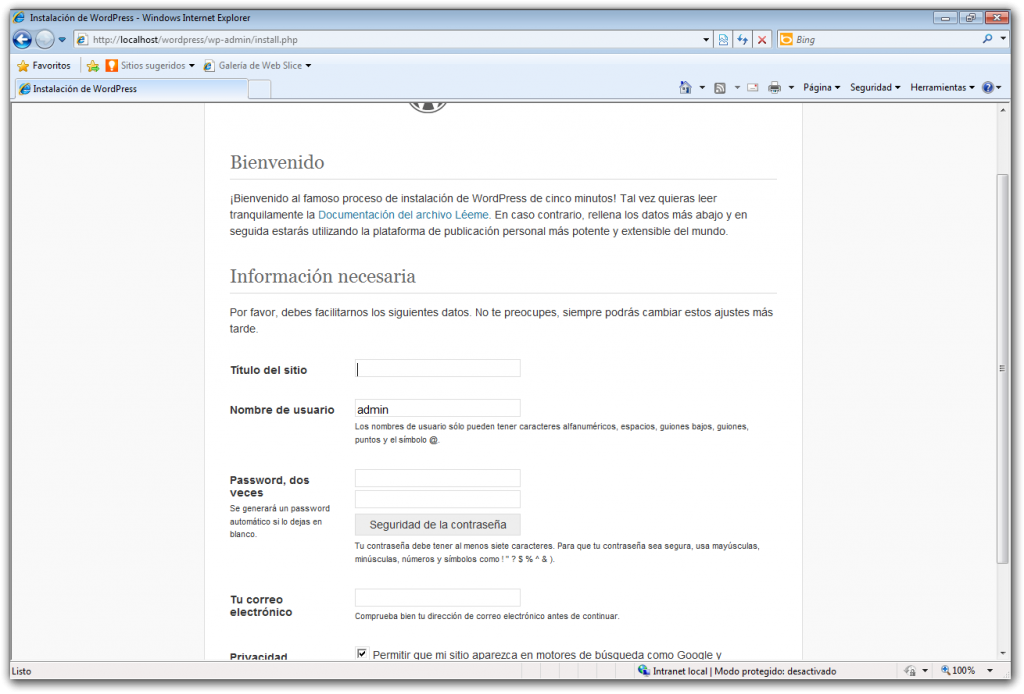

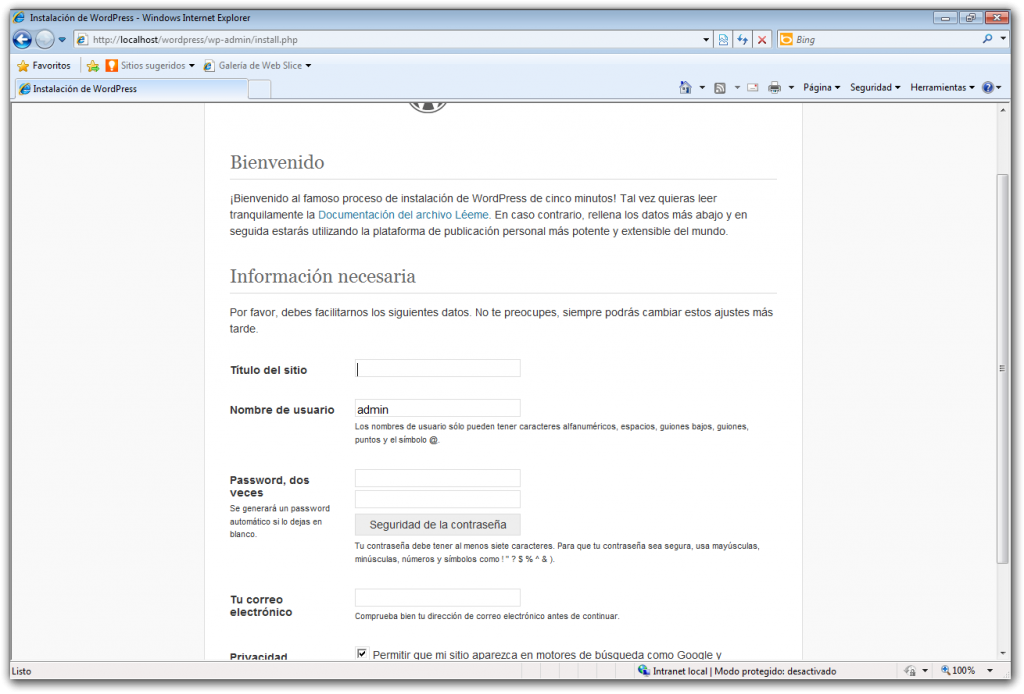

Para proseguir, el instalador te va a pedir una información:

Título del sitio: El título que le deseas dar a tu blog. Pon el que desees (siempre lo podrás cambiar).

Nombre de usuario: se trata del usuario administrador de WordPress. Por lo general, es buena práctica cambiar, por cuestiones de seguridad, el que te ofrece por defecto WordPress. Si no te preocupa excesivamente esta cuestión, al tratarse de un servidor local, deja admin.

Password, dos veces: introduce la contraseña del administrador. WordPress te ayudará a comprobar la fortaleza del password elegido.

Tu correo electrónico: en un servidor público, esto tendría sentido, pues WordPress se comunicaría contigo a través de esa dirección. Pero es una instalación local: pon lo que te dé la gana.

Privacidad: si estuvieses en un servidor público, convendría dejar la marca para que el blog apareciera en Google. Aquí resulta indiferente; puedes quitarla.

Finalmente, pulsa sobre el botón Instalar WordPress.

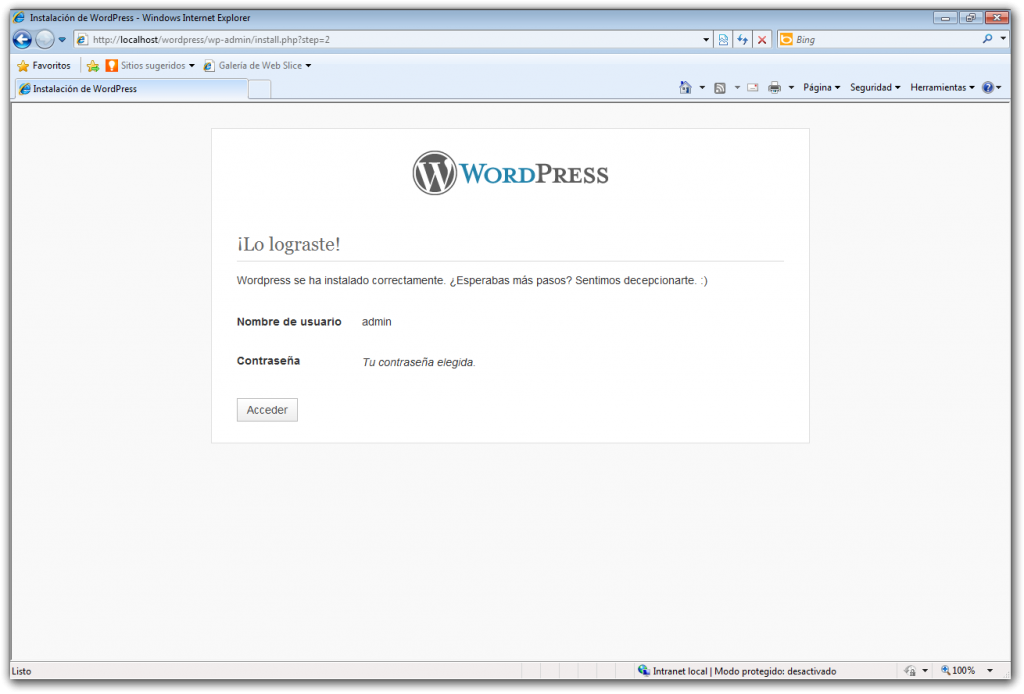

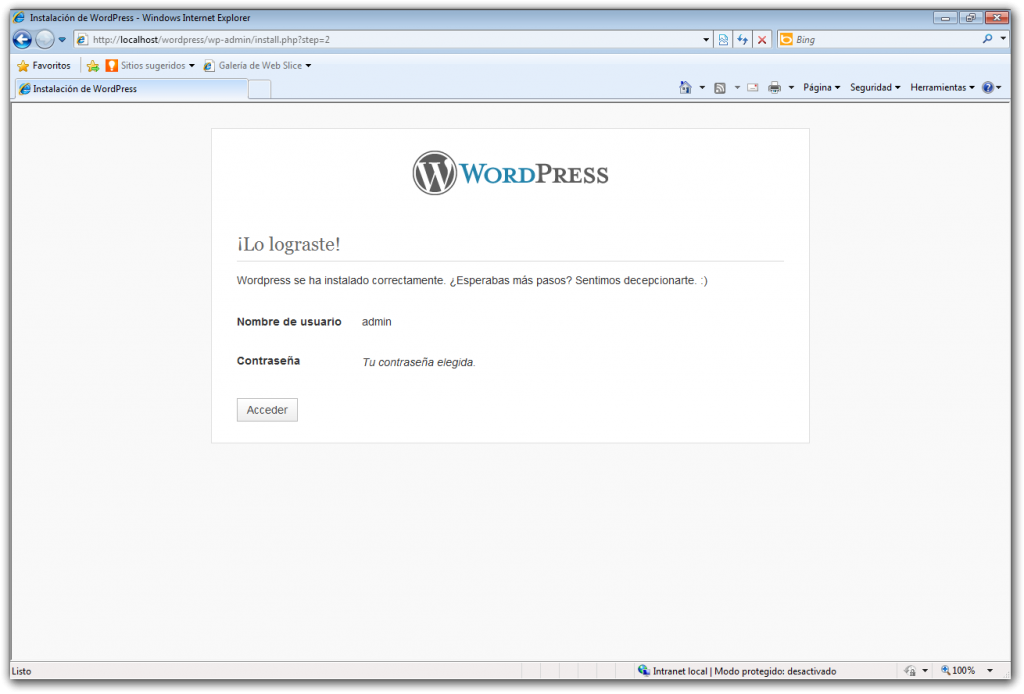

¡Lo lograste!

Tal como dice el mensaje: sentimos decepcionarte si te esperabas algo más.

¡Se acabó!

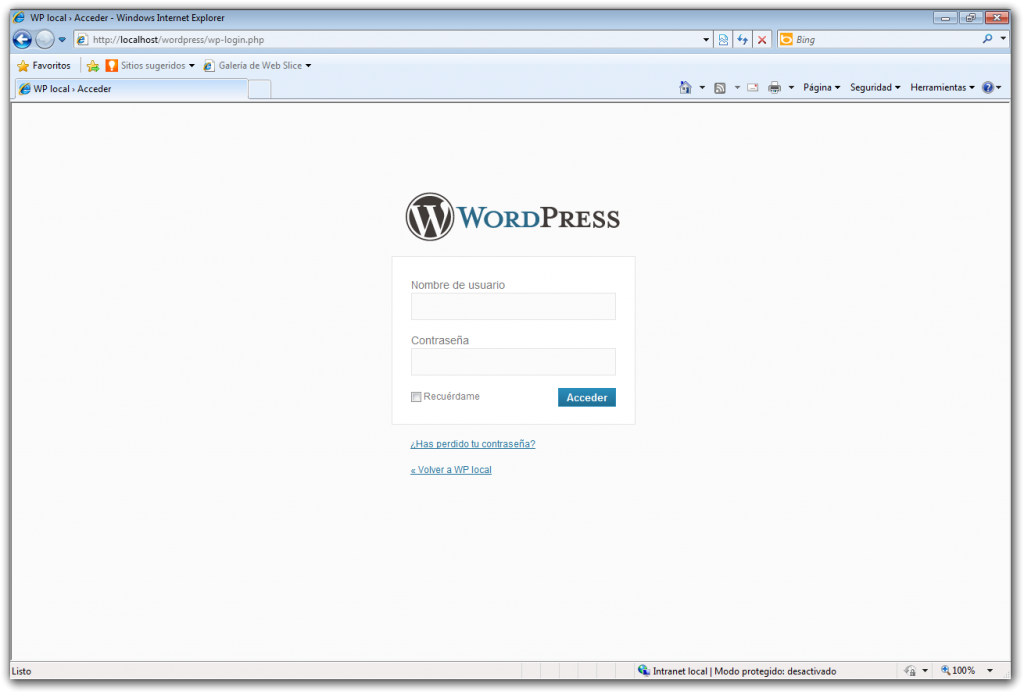

Si quieres empezar a trastear, puedes pulsar sobre el botón Acceder.

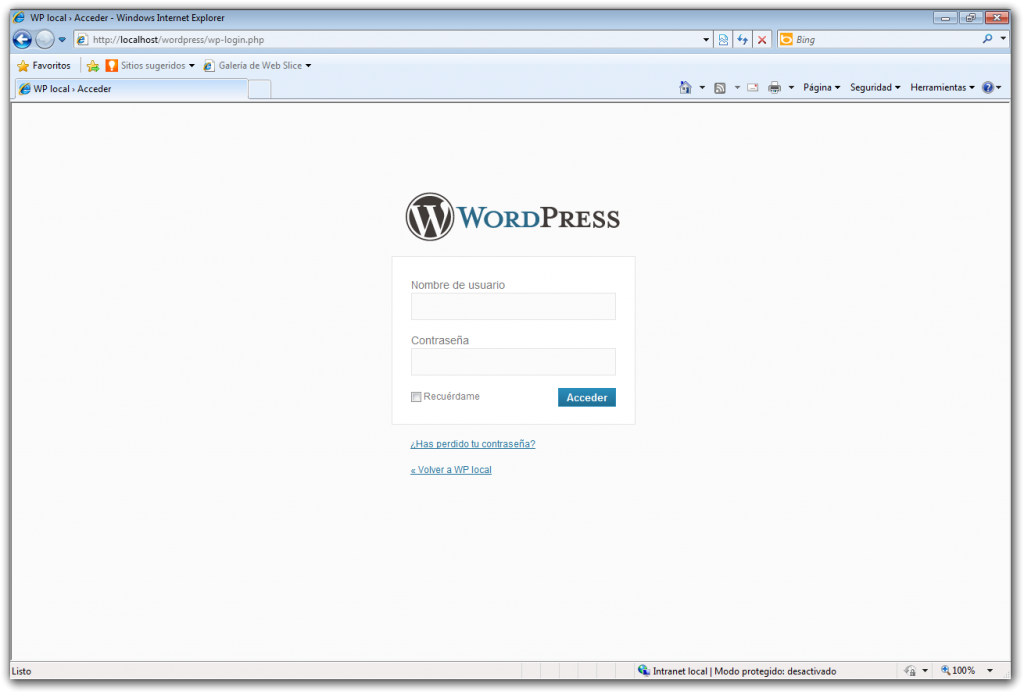

Recuerda la dirección que te aparece en la figura. Es la que deberás facilitar al navegador para acceder a WordPress: http://localhost/wordpress/wp-login.php

Introduce el usuario que hayas creado como administrador y su contraseña. Una vez dentro podrás crear otros usuarios con los privilegios que desees.

La dirección de tu blog es: http://localhost/wordpress/

Una instalación completa de WampServer, junto a WordPress no te llevará en total más de quince minutos. Así que no tienes excusa para:

– tener una copia de seguridad local de tu servidor WordPress en producción

– disponer de un entorno apropiado para experimentar con nuevos plugins antes de subirlos a tu servidor

– aprender WordPress sin miedo a fastidiar nada

– aprender a diseñar tus propios temas

– o, por qué no, montar tu propio servidor WordPress en una intranet

Tienes ante ti uno de los programas más fascinantes que se han desarrollado para la web y que ha cambiado, sin ningún género de dudas, el modo de concebirla. ¡Que te aproveche!

Javier Montero

http://elclubdelautodidacta.es/wp/2012/01/instalacion-de-wordpress-en-un-servidor-local-con-wampserver/

El texto de este artículo se encuentra sometido a una licencia Creative Commons del tipo CC-BY-NC-ND (reconocimiento, no comercial, sin obra derivada, 3.0 unported)

El Club del Autodidacta

Si recuerdas el capítulo en el que tratamos las declaraciones, vimos que estos tipos de comandos actuaban a modo de conmutadores, activando o desactivando diferentes modos de operación. Así, por ejemplo, con el comando

Si recuerdas el capítulo en el que tratamos las declaraciones, vimos que estos tipos de comandos actuaban a modo de conmutadores, activando o desactivando diferentes modos de operación. Así, por ejemplo, con el comando