Objetivo: aprender a expulsar a un usuario molesto de un canal del que eres operador.

Objetivo: aprender a expulsar a un usuario molesto de un canal del que eres operador.

Es algo inevitable; eventualmente se te colarán personas molestas en el canal dispuestas a sabotear su buen funcionamiento. Una de tus funciones como operador será velar por el orden dentro de él y mantener a raya a los usuarios incómodos.

Típicamente comenzarás advirtiendo al usuario que incordia para que corrija su actitud. Y muchas veces lo hará, si realmente tiene interés en lo que se habla ahí dentro. Otras veces, si ve que no consigue su propósito, se cansará y se irá por su propio pie, aburrido. Pero en algunas ocasiones habrá que liarse a patadas con él para echarlo de ahí…

Lo de liarse a patadas es, naturalmente, una forma de hablar. No me gusta la violencia, ni siquiera en el propio lenguaje, pero el comando que te ofrece IRC para expulsar de un canal a un usuario pesado es /kick, que en inglés significa dar una patada.

Observa la sintaxis:

/kick #canal usuario motivo

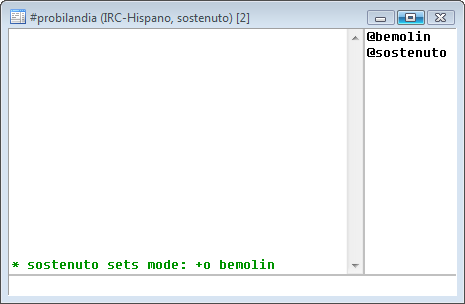

Por ejemplo, para expulsar al pesado bemolin del canal #probilandia, el todopoderoso sostenuto, operador del canal, habría de ejecutar el siguiente comando:

/kick #probilandia bemolin Por pesado...

Recuerda que los nombres de canal van precedidos por una almohadilla (#). El motivo es opcional: no tienes por qué dar explicaciones de tu actitud, aunque no viene mal informar al usuario de qué es lo que está haciendo mal.

El beligerante bemolin será expulsado del canal, a la vez que recibirá en su ventana de Status la siguiente notificación:

You were kicked from #probilandia by sostenuto (Por pesado...)

Puedes expulsar de un canal a alguien por muchos motivos, no sólo porque moleste. Puedes hacerlo simplemente como diversión, en canales de temática relajada.

Hace muchos años, cuando el IRC y Chiquito de la Calzada estaban en su máximo apogeo, programé un script que se ocupaba de echar automáticamente del canal a quien pretendiera contar el chiste de las vacas (que nunca supimos cuál era).

El script simplemente analizaba todo lo que se escribía en el canal, de modo que cuando detectaba la secuencia de caracteres vaca realizaba un /kick sobre el usuario que la había generado, indicando como motivo: en este canal está prohibido contar el chiste de las vacas.

Naturalmente, tenía sus efectos colaterales y a veces pagaban justos por pecadores: los que escribían, inocentemente, palabras como vacaciones, o vacante, también eran violentamente expulsados a patadas del canal.

Dejando el cachondeo aparte, ten en cuenta una cosa importante: usa /kick con tacto. Si lo que pretendes es deshacerte de usuarios molestos, te encontrarás en ocasiones que expulsar a alguien no servirá más que para avivar las ganas de molestar al pesado y volverá a entrar al canal repetidamente por más que lo expulses cada vez. Hay mucho verraco por ahí suelto, ya lo sabemos.

No te preocupes, existen maneras muchos más efectivas para impedir que un usuario realmente molesto pueda entrar y sabotear el canal. ¿Te suena la palabra ban?

Pero eso será otra historia. Te la contaré cuando vuelva de mis vaca… Cielo santo, demasiado tarde.

You were kicked from #ECDA by javier

(en este blog está prohibido contar el chiste de las vacas)Javier Montero Gabarró

El texto de este artículo se encuentra sometido a una licencia Creative Commons del tipo CC-BY-NC-ND (reconocimiento, no comercial, sin obra derivada, 3.0 unported)

El Club del Autodidacta

Índice completo de artículos de la categoría mIRC.