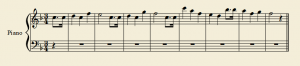

Voy a hablaros de una técnica interesante que puede ayudaros cuando necesitéis acompañar en una banda armonías que empleen acordes extendidos más allá de la quinta. Hoy describiremos una forma elegante de generar cuatriadas empleando triadas básicas.

Voy a hablaros de una técnica interesante que puede ayudaros cuando necesitéis acompañar en una banda armonías que empleen acordes extendidos más allá de la quinta. Hoy describiremos una forma elegante de generar cuatriadas empleando triadas básicas.

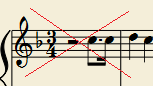

El concepto es sencillo y se ilustra con un simple ejemplo:

Supongamos que el bajista nos deja sobreentendida la nota Do y la guitarra dibuja una triada de Mi menor. ¿Qué acorde está flotando en realidad?

Veámoslo:

Nuestro Mi menor se compone de las notas MI – SOL – SI. Si a esto le superponemos un DO como fundamental, obtenemos:

DO – MI – SOL – SI, notas que conforman el acorde Do séptima mayor, C7M, o Cmaj7.

Con una sencilla triada estoy acompañado sobre un acorde complejo de cuatro notas.

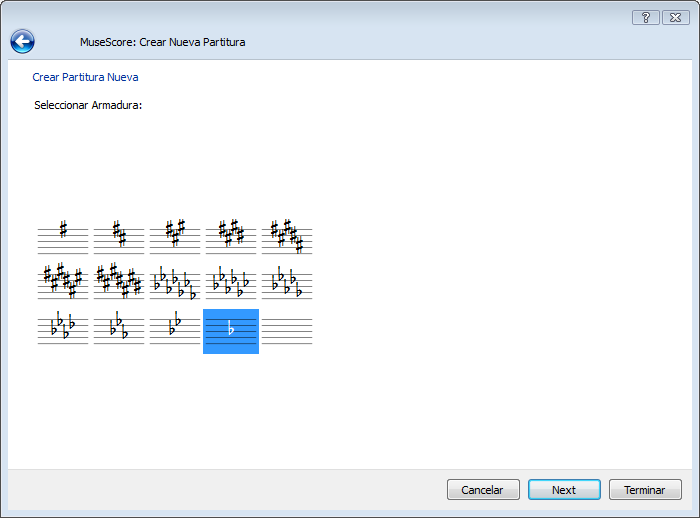

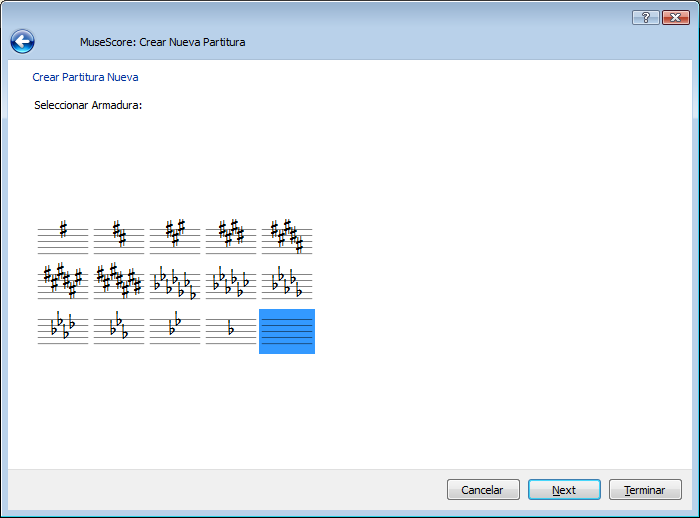

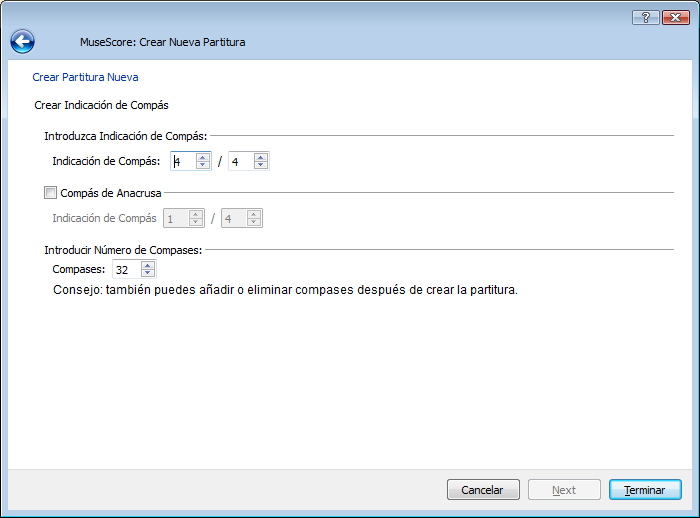

Vamos a estudiar esto sistemáticamente. Sobreentendamos, para mayor sencillez, un DO como fundamental y observemos que acordes se forman al construir los cuatro tipos de triadas básicas desde la tercera mayor y la tercera menor.

Comencemos por la tercera mayor, Mi, y construyamos sobre esa nota las triadas mayor, menor, disminuida y aumentada.

La triada mayor sobre Mi, Mi mayor, está constituida por una tercera mayor y, sobre ella, otra menor. Es decir:

E – G# – B (voy a emplear la notación anglosajona por comodidad)

con lo cual nuestro acorde es:

C – E – G# – B

que, descrito por sus grados es:

1 – 3 – #5 – 7

Es decir, Do séptima mayor con la quinta aumentada: C7M(#5).

La triada menor de Mi, Mi menor, se compone de una tercera menor sobre la que se apoya otra mayor, es decir, de las notas:

E – G – B

que, añadiendo la fundamental, definen el acorde

C – E – G – B, es decir, 1 – 3 – 5 – 7

y el acorde es un Do séptima mayor: C7M

La triada disminuida se crea a partir de dos terceras menores. Sobre Mi: E – G – Bb

Y el acorde resulta: C – E – G – Bb; 1 – 3 – 5 – b7, el acorde de Do séptima: C7.

Finalmente, la triada aumentada se compone de dos terceras mayores superpuestas. Sobre Mi: E – G# – B# (enarmónica de Do).

C – E – G# – C, 1 – 3 – 5 – 1, que no es más que C+, la triada aumentada de Do. Nótese que C+ tiene las mismas notas que E+ y G#+, pues se trata de acordes cíclicos (tres terceras mayores conforman una octava). No obtenemos ninguna cuatriada, por lo tanto, con esta última opción.

Repitamos el proceso completo, pero esta vez sobre la tercera menor, y descubramos qué acordes nos aparecen.

Una triada mayor sobre Mi bemol es: Eb – G – Bb.

C – Eb – G – Bb; 1 – b3 – 5 – b7: Do menor séptima: Cm7

Una triada menor sobre Mi bemol es: Eb – Gb – Bb

C – Eb – Gb – Bb: 1 – b3 – b5 – b7: Do menor séptima con quinta disminuida, Cm7(b5), también conocido como Do semidisminuido.

Una triada disminuida sobre Mi bemol es: Eb – Gb – Bbb (enarmónico de La)

C – Eb – Gb – Bbb: 1 – b3 – b5 – bb7=6: Do séptima disminuido, o simplemente, Do disminuido: Cdim7, Cº.

Nótese que es un acorde cíclico (cuatro terceras menores hacen una octava): Cº, Ebº, Gbº y Aº se componen de las mismas notas.

Finalmente, una triada aumentada sobre Mi bemol es: Eb – G – B

C – Eb – G – B; 1 – b3 – 5 – 7: Do menor con séptima mayor: Cm(7M).

Vamos a resumir todo lo descubierto:

Podemos generar cuatriadas superponiendo triadas a la tercera mayor o tercera menor sobre la fundamental sobreentendida:

Sobre la tercera mayor:

- Triada mayor: 7M(#5)

- Triada menor: 7M

- Triada disminuida: 7

Sobre la tercera menor:

- Triada mayor: m7

- Triada menor: m7(b5)

- Triada disminuida: º

- Triada aumentada: m(7M)

¡Tenemos las siete cuatriadas al alcance de tres notas!

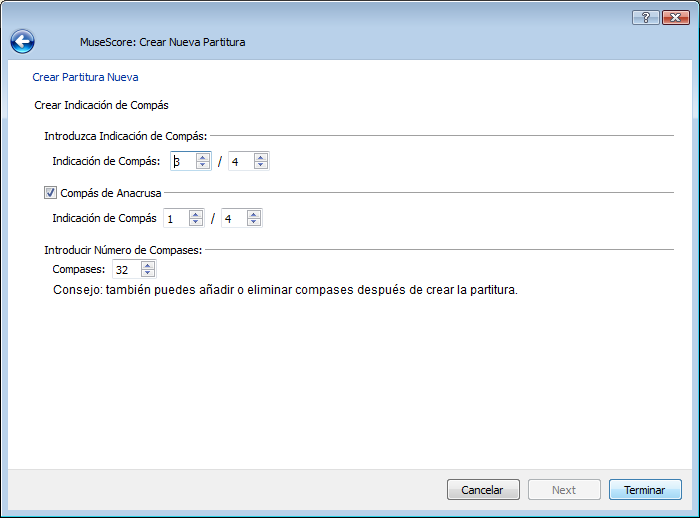

El modo de aplicación es sencillo. Supongamos que tenemos que tocar el acorde Sol séptima mayor, G7M. ¿Qué triada elegiríamos?

Es un acorde mayor, luego se construye sobre la tercera mayor, que está a dos tonos de Sol. Es decir, Si.

Mirando la tabla, al acorde 7M le corresponde una triada menor.

Por lo tanto, si el bajista nos da la nota Sol, si hacemos la triada menor sobre Si, es decir, Si menor (Bm) completaríamos el acorde buscado.

Otro ejemplo. Necesito el acorde Em(7M). ¿Qué triada elegiría?

La tercera menor de E es G. Mirando la tabla, el acorde buscado es la triada aumentada de G, G+.

Dominar esto requiere un poco de práctica para hacer las transformaciones con agilidad. Merece la pena: es una forma sencilla, pero muy elegante de acompañar.

Javier Montero

Extendiendo acordes a través de triadas simples

¿Has comprendido perfectamente lo explicado aquí? ¿Tienes alguna laguna conceptual que te impida entenderlo? Plantea tu duda; quizás sea la base de un nuevo artículo.

En Creación de listas ordenadas en HTML explicamos el modo de generar listas cuyos elementos aparecían ordenados automáticamente en una secuencia numérica creciente. El segundo tipo de listas lo constituyen aquellas en las que los items no reflejan una ordenación particular más que la que refleja su escritura. Cada elemento aparece precedido de un bolo o viñeta, un punto, y no por un número.

En Creación de listas ordenadas en HTML explicamos el modo de generar listas cuyos elementos aparecían ordenados automáticamente en una secuencia numérica creciente. El segundo tipo de listas lo constituyen aquellas en las que los items no reflejan una ordenación particular más que la que refleja su escritura. Cada elemento aparece precedido de un bolo o viñeta, un punto, y no por un número.