Ha llegado el momento de aprender a introducir ligaduras de valor, también conocidas como de unión o rítmicas. En MuseScore es una tarea muy sencilla, como veremos a continuación.

Ha llegado el momento de aprender a introducir ligaduras de valor, también conocidas como de unión o rítmicas. En MuseScore es una tarea muy sencilla, como veremos a continuación.

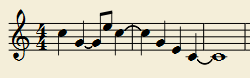

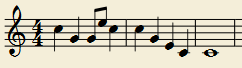

Como ejercicio, vamos a escribir el siguiente fragmento:

Las ligaduras podemos insertarlas estando en modo de selección o en modo de introducción de notas (recuerda que podemos conmutar entre ambos modos pulsando sobre el botón con una N en la barra de introducción de notas o bien pulsando la tecla N directamente en el teclado). Mostraremos cómo se hace de ambas maneras.

La forma más sencilla de proceder es comenzar introduciendo las notas como si no existieran ligaduras. Activamos el modo de introducción y generamos la siguiente entrada:

A estas alturas esto no debe suponernos ningún problema.

A continuación abandonamos el modo de introducción de notas pulsando la tecla N o haciendo clic sobre la N de la barra. De esta forma, entramos en el modo de selección.

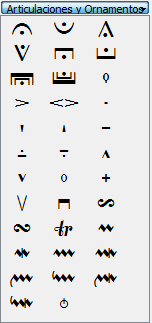

Seleccionamos, haciendo clic sobre ella, la nota más a la izquierda de las dos que queremos ligar. Se pondrá de color azul. Pulsamos ahora sobre el icono ![]() , presente en la barra de introducción.

, presente en la barra de introducción.

También podríamos haberlo hecho con el teclado pulsando la tecla + (el símbolo de la suma).

Repite la operación con las restantes hasta completar el ejercicio.

Observa como el arco de la ligadura aparece automáticamente orientado correctamente, uniendo las cabezas de las notas en el sentido contrario a las plicas.

Vamos a repetir la actividad, pero esta vez insertando las ligaduras sobre la marcha sin abandonar el modo de introducción de notas.

Introduzcamos las dos primeras notas, el Do y el Sol. Hacemos ahora clic sobre el icono de ligadura o bien pulsamos la tecla +. Aparece automáticamente la ligadura creada, sin necesidad de introducir la siguiente nota. Sin embargo, esto no no nos sirve del todo, pues debemos ligar sobre una corchea, y la nueva nota aparecida es una negra.

Vamos a aprovechar esta circunstancia para aprender a cambiar el valor de una nota existente desde el modo de introducción. Disponemos de dos teclas mágicas: la W sustituye la nota por otra del doble de duración; la Q por otra de mitad de valor.

Puesto que queremos una corchea, pulsamos una vez la tecla Q. La ligadura aparecerá ya correctamente, uniendo el sol en negra con otro sol en corchea.

Seguimos introduciendo notas: Mi y Do. Pulsamos la tecla + para crear la nueva ligadura. Comprobamos que automáticamente, aparece un nuevo Do, ligado al anterior, en el primer tiempo del segundo compás. Puesto que la duración es la correcta no es necesario ningún reajuste adicional.

Prosigamos introduciendo notas hasta el final. La última ligadura une una negra con una redonda, con lo que habrá que pulsar, una vez creada, la tecla W dos veces para transformar la figura de negra en redonda.

Para cerrar este tema, vamos a aprender cómo eliminar las ligaduras: estando en modo selección, hacemos clic sobre el arco que une las notas ligadas, resaltándolas en azul, y pulsamos la tecla Supr. La ligadura desaparecerá y, con ella, este artículo…

Javier Montero

El texto de este artículo se encuentra sometido a una licencia Creative Commons del tipo CC-BY-NC-ND (reconocimiento, no comercial, sin obra derivada, 3.0 unported)

El Club del Autodidacta